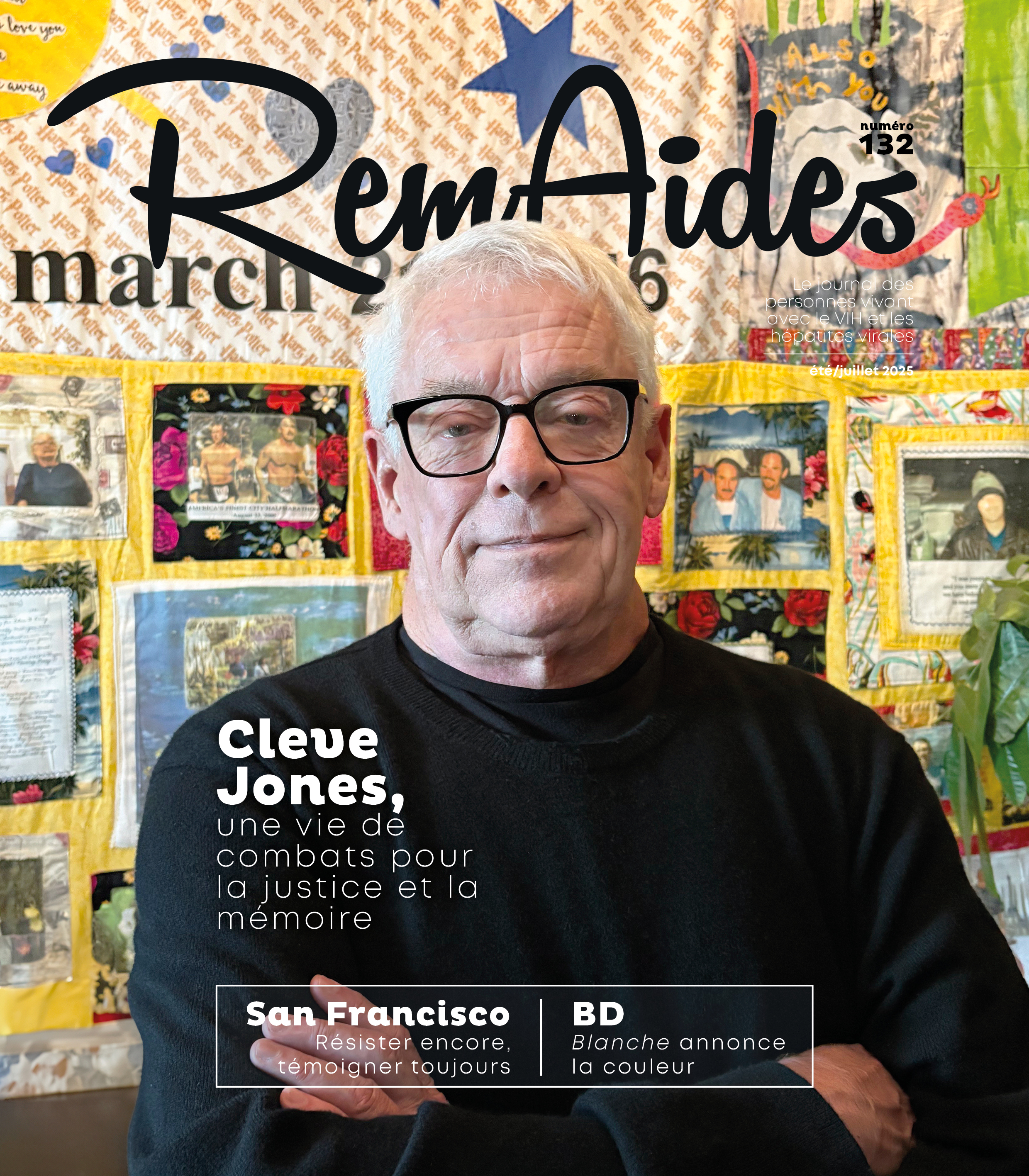

Le 132ème numéro de Remaides est disponible en ligne !

- Remaides

- 29.07.2025

HSA : LE FLOU CRÉE LE DOUTE

Par Jean-François Laforgerie,

Coordinateur de Remaides

Créées en 2016, les salles de consommation à moindre risque (SCMR), aujourd’hui dénommées haltes soins addictions (HSA), vont-elles survivre à 2025 et au gouvernement actuel ? Rien n’est assuré. Fin 2025, leur expérimentation prend fin. Le 1er janvier 2026, si le dispositif n’est pas pérennisé par le législateur, les haltes soins addictions fermeront leurs portes. Un peu partout dans le champ de la réduction des risques (RdR) — en premier lieu dans les deux uniques HSA françaises : celles de Paris et Strasbourg —, l’inquiétude monte. En témoignent des articles (Le Nouvel Économiste, etc.) et des dépêches (AFP, etc.). Cette expérimentation, décidée dans la loi de 2016, a duré une vie — près de dix ans. Une durée excessive alors même que des exemples étrangers (Suisse, Canada, etc.), largement comparables au dispositif français, montrent depuis longtemps leur efficacité et leur pertinence, à la fois pour les utilisateurs-rices et au regard des enjeux de santé publique. Mais non, si ce n’est pas estampillé français, il y a comme un doute. Et puis, c’est une spécialité de chez nous que de vouloir expérimenter « à la française », longtemps (trop longtemps !) à défaut de décider et d’agir. Et peu importe si des personnes usagères sont victimes des atermoiements des pouvoirs publics sur le sujet.

Créées en 2016, les salles de consommation à moindre risque (SCMR), aujourd’hui dénommées haltes soins addictions (HSA), vont-elles survivre à 2025 et au gouvernement actuel ? Rien n’est assuré. Fin 2025, leur expérimentation prend fin. Le 1er janvier 2026, si le dispositif n’est pas pérennisé par le législateur, les haltes soins addictions fermeront leurs portes. Un peu partout dans le champ de la réduction des risques (RdR) — en premier lieu dans les deux uniques HSA françaises : celles de Paris et Strasbourg —, l’inquiétude monte. En témoignent des articles (Le Nouvel Économiste, etc.) et des dépêches (AFP, etc.). Cette expérimentation, décidée dans la loi de 2016, a duré une vie — près de dix ans. Une durée excessive alors même que des exemples étrangers (Suisse, Canada, etc.), largement comparables au dispositif français, montrent depuis longtemps leur efficacité et leur pertinence, à la fois pour les utilisateurs-rices et au regard des enjeux de santé publique. Mais non, si ce n’est pas estampillé français, il y a comme un doute. Et puis, c’est une spécialité de chez nous que de vouloir expérimenter « à la française », longtemps (trop longtemps !) à défaut de décider et d’agir. Et peu importe si des personnes usagères sont victimes des atermoiements des pouvoirs publics sur le sujet.

Finalement, les résultats français sont arrivés. En 2021, l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) explique que les personnes usagères des HSA sont moins susceptibles de déclarer des pratiques à risque d’infection (VIH, VHC) ou des abcès, de faire une surdose. que les personnes injectrices qui ne s’y rendent pas. En 2024, c’est un rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA) qui souligne les principaux bénéfices de ce dispositif : réduction significative des risques de contamination par le VIH et l’hépatite C ; réduction des nuisances publiques, amélioration de l’accès aux soins. L’expérimentation, elle, se poursuit. Toutes les initiatives de création d’une nouvelle salle ou halte se trouvent bloquées, empêchées par des décisions préfectorales, voire des oukases ministériels : refus d’ouverture d’une salle à Marseille ou à Lille, par exemple. La date butoir de fin de l’expérimentation est connue, c’est dans à peine cinq mois et l’on attend toujours la décision du gouvernement sur la suite. Alors, c’est un stop ? Va-t-on donner les moyens administratifs, financiers pour pérenniser le dispositif ? Souhaite-t-on amplifier le mouvement en favorisant l’ouverture de nouvelles haltes, notamment dans les villes qui souhaitent s’engager ? Les candidatures sont nombreuses, comme le montre une tribune publiée dans Le Monde, le 11 juin dernier. Un texte dans lequel des maires de grandes villes (Rennes, Strasbourg, Montpellier, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nancy, Marseille, Villeurbanne, Besançon) réaffirment leur soutien aux haltes soins addictions.

Rien n’est clair. L’intervention du ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, Yannick Neuder, lors du dernier congrès de la Fédération Addiction (en mai dernier) n’a pas levé le doute ; loin de là. Dans son propos, le ministre Neuder a certes mentionné la RdR — difficile de faire l’impasse surtout devant la Fédération Addiction —, affirmé que sur le dossier des HSA, il prendrait ses « responsabilités » (sic), mais il s’est surtout singularisé par une posture régalienne de dénonciation de l’usage de drogues. Le ministre a défendu un discours de « fermeté : « Fermeté, pour moi, rime, ici, avec protéger », expliquant que « la drogue est un poison, il ne faut jamais la banaliser ». On pourrait s’étonner du côté bravache qui consiste à dénoncer l’usage de drogues, façon rappel à la loi, dans le temple de la RdR, mais ce qui frappe : c’est le choix de reproduire le discours du ministère de l’Intérieur, de celui de la Justice et de leurs représentants (Bruno Retailleau et Gérald Darmanin) plutôt que d’envoyer le signal clair d’un engagement total en faveur de la RdR. On notera que si le ministre de la Santé fait, dans ce cas, la police ; à l’Intérieur comme à la Justice, on oublie sciemment de parler santé, a fortiori de RdR quand on « communique » sur les drogues. Ainsi s’impose, une fois encore, l’idée que la drogue serait bien davantage une question de sécurité, que de santé. C’est l’évidence que dans le contexte actuel, il semble plus facile de dire que « la drogue, c’est de la merde » (Gérald Darmanin) ou que les consommateurs-rices ont « du sang sur les mains » (Bruno Retailleau) que de s’engager sur des enjeux de santé publique. Cette posture n’est pas une nouveauté, mais elle se réaffirme bien plus brutalement aujourd’hui. Elle traduit surtout la difficulté majeure de la scène politique à parler de RdR, même si cette notion est dans la loi de santé publique depuis plus de 20 ans, de crainte de se trouver englué dans un procès en laxisme. Ce discours aux allures martiales crée de facto une tension. Ne pas dire aujourd’hui que le dispositif des HSA va perdurer, c’est créer de l’incertitude (on a pourtant tout ce qu’il faut comme preuves scientifiques made in France). Jouer la montre, c’est fragiliser les HSA, les personnes qui en sont usagères, celles qui s’y investissent. C’est aussi fragiliser d’autres structures de prise en soins des personnes consommatrices, dont les Caarud, comme le montrent les attaques contre celui porté par AIDES dans le centre de Paris, rue de Cléry. Et l’on peut craindre que la campagne des élections municipales ne permette pas, durant plusieurs mois, de tenir des débats apaisés et constructifs sur la question. C’est dans ce contexte dégradé que Médecins du Monde et la Fédération Addiction ont décidé, il y a plusieurs mois, d’attaquer l’État en justice pour « inaction » dans le dossier des HSA. Désormais, nous sommes résolument dans un climat de dramatisation et de chasse aux sorcières, dont l’affaire de la rue de Cléry est le dernier épisode en date. Nous sommes dans un contexte de « permanence du consensus médico-répressif », comme l’a si bien analysé Alexandre Marchant dans son ouvrage de référence : « L’impossible prohibition. Drogues et toxicomanie en France, 1945-2017 » (éditions Perrin, 2018). L’historien y défend l’idée que la « réduction des risques ne [pourra] sortir [d’un] cadre expérimental et médical que si la loi de 1970, dont l’esprit prohibitionniste ne tolère aucune forme d’acceptation sociale des stupéfiants, change. » On voit mal qui, aujourd’hui, a les épaules assez larges pour se lancer dans un tel défi. En attendant, le flou crée le doute.

Abonnez-vous à Remaides

*Champs obligatoires