L'Actu vue par Remaides : Chroniques du VIH à San Francisco : résister encore, témoigner toujours 1/2

- Actualité

- 06.08.2025

Image : Anthony Leprince pour Studio Capuche

Par Fred Lebreton

Chroniques du VIH à San Francisco : résister encore, témoigner toujours 1/2

En mars dernier, à l’occasion de la Croi, la conférence américaine sur le VIH, notre reporter Fred Lebreton s’est rendu à San Francisco, ville emblématique de la lutte contre le VIH. Il y a rencontré des personnalités qui ont façonné la lutte dans cette ville — activistes, médecins, historien, journaliste —, et observé les contrastes d’une ville à la fois progressiste et profondément fracturée. Entre mémoire, engagement et colère sourde, il a recueilli les échos d’une résistance toujours debout face aux assauts de l’Amérique de Trump. Première partie.

San Francisco : à la croisée du progressisme et des inégalités

Mercredi 5 mars 2025. Réveil à Paris à 5h30. Un dernier bisou à mon chéri, et direction l’aéroport Charles-de-Gaulle. Dans l’avion, impossible de dormir, l’adrénaline monte. Ce déplacement, je l’attends depuis longtemps. Je pars à San Francisco pour couvrir la Croi, la grande conférence scientifique américaine sur le VIH, les hépatites et les infections opportunistes (voir notre dossier dans le Remaides 131), et réaliser un reportage sur la lutte contre le VIH dans cette ville emblématique. San Francisco est une ville clé dans cette lutte : épicentre de l’épidémie dès le début des années 1980, elle est aussi devenue un modèle de réponse communautaire, médicale et militante. Prévention, dépistage, accès aux soins… la ville a été pionnière à bien des égards. Ce reportage, je le prépare depuis des mois. J’ai programmé des rencontre et entretiens avec des actrices et acteurs essentiels-les de cette histoire.

Le vol est long, mais à l’arrivée, tout va vite : contrôle, bagages, et je trouve sans mal le BART, le train direct qui mène au centre-ville. À peine mes valises posées à l’hôtel, je pars arpenter la ville. Il ne faut surtout pas dormir trop tôt, sinon, réveil en pleine nuit assuré. San Francisco, c’est la carte postale parfaite : le Golden Gate Bridge, ses collines abruptes parsemées de maisons victoriennes colorées, et la baie qui scintille sous le soleil californien. Une ville progressiste, avant-gardiste, où les luttes sociales ont toujours trouvé un écho puissant.

Mais derrière ce décor de cinéma, se cache une réalité bien plus contrastée. À quelques stations de métro du Castro, quartier aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT+, le Tenderloin révèle une autre facette : celle d’une ville où la crise sociale est palpable. Loyers hors de prix, milliers de personnes à la rue, consommation de produits psychoactifs à ciel ouvert. La crise des opioïdes, omniprésente dans certains quartiers, a transformé les trottoirs en scènes d'urgence sanitaire permanente. En 2023, San Francisco a enregistré plus de 800 morts par surdose, un record absolu, dont une écrasante majorité est liée au fentanyl, un opioïde de synthèse, 50 à 100 fois plus puissant que l’héroïne. C’est comme si deux avions de ligne s’étaient crashés en plein centre-ville — sans que cela déclenche pour autant un deuil national. Le phénomène touche principalement les personnes sans domicile, mais pas uniquement : la dépendance s'est installée dans toutes les strates sociales, souvent via des antidouleurs légalement prescrits au départ.

Un arrêt furtif dans un McDo du quartier de The Mission, cœur de la communauté latino-américaine, me plonge dans cette réalité brute. Au comptoir, des serveurs-ses qui ont largement dépassé les 65 ans font le service. Parmi les clients-es, beaucoup de personnes en grande précarité, clairement sans domicile fixe, s’y réfugient pour une boisson chaude ou juste un moment de répit. Un vieil homme vêtu de guenilles se tord de douleur dans son fauteuil roulant, dans l’indifférence générale des clients-es et des employés-es. Je lui demande s’il a besoin d’aide. Il lève les yeux pour me regarder et répond que non, surpris que quelqu’un s’intéresse à lui. Avant de s’éloigner, il me lance un discret « God bless you » (« Que dieu te bénisse ! »). Bienvenue en Amérique.

Ward 86 : la clinique qui refuse de laisser tomber les oubliés-es du VIH

Jeudi 6 mars 2025. Réveil brutal en pleine nuit. Merci le jet lag. Je traîne entre le lounge et ma chambre avant de me mettre en route, à pied, direction Ward 86, la mythique clinique VIH intégrée au San Francisco General Hospital. J’ai rendez-vous avec la directrice des lieux, la Dre Monica Gandhi (voir encart page ci-dessous). En chemin, je croise des silhouettes qui vacillent, hagardes, de toute évidence sous l’emprise de produits psychoactifs. Pendant ce temps, des taxis sans chauffeur, tout droit sortis du film « Retour vers le futur », glissent dans les rues de San Francisco, sans personne à l’avant, clinquants de technologie. Un contraste brutal entre futur high-tech et abandon social. Me voici arrivé devant l’imposant bâtiment hospitalier en briques rouges. Urgences, centre trauma, cliniques spécialisées, restaurants : c’est une petite ville dans la ville.

Monica Gandhi m’a convié à une réunion préparatoire à la Croi avec ses étudiants-es. Elle y assiste tout en déjeunant d’un sandwich à la hâte, répondant à ses mails sur son smartphone entre deux échanges cliniques. Une efficacité redoutable. À la fin de la réunion, elle m’accueille chaleureusement dans son bureau, mais me prévient : « Il va falloir faire vite, mes patients m’attendent. » On avait convenu d’une heure mais l’interview ne durera que vingt minutes, montre en main.

Malgré le temps compté, ses réponses sont d’une précision chirurgicale. Elle connaît son sujet sur le bout des doigts. « Ward 86 est l’une des plus anciennes cliniques VIH du pays. Nous avons ouvert en janvier 1983, 18 mois après les premiers cas recensés dans le MMWR [Morbidity and Mortality Weekly Report, ce rapport sur la morbidité et la mortalité est un résumé épidémiologique hebdomadaire pour les États-Unis publié par les Centers for Disease Control and Prevention, ndlr]. »

Depuis, Ward 86 a été à l’avant-garde des grandes avancées : essais cliniques, traitements innovants, accompagnement communautaire. Elle détaille avec fierté les projets développés sur place : une consultation pour les patients-es hispanophones, une autre dédiée aux femmes vivant avec le VIH, et surtout des programmes emblématiques comme le « Same-Day Start » pour démarrer le traitement VIH immédiatement après le diagnostic, ou encore « Golden Compass » pour les personnes âgées vivant avec le VIH. Aujourd’hui, 67 % des personnes vivant avec le virus à San Francisco ont plus de 50 ans. Et puis, il y a « Pop-Up », un programme pour les personnes sans domicile fixe, qui propose un suivi souple, avec les mêmes soignants-es, au rythme de leurs possibilités. « Notre but, c’est de leur offrir une charge virale indétectable, comme à tout le monde. »

« Pour moi, le VIH, ce n’est pas seulement une maladie : c’est un mouvement »

Je lui demande ce qui a nourri un tel engagement : « Je suis née aux États-Unis, mais mes parents sont indiens. J’ai grandi dans l’Utah, un État très conservateur, majoritairement blanc. J’y ai vécu du racisme, de l’incompréhension. Plus tard, je ne comprenais pas pourquoi les gens stigmatisaient les personnes homosexuelles. Tout ça m’a conduite vers une médecine sociale, politique. Et pour moi, le VIH, ce n’est pas seulement une maladie : c’est un mouvement. »

Depuis 2014, le nombre de nouveaux diagnostics a chuté de 59 % à San Francisco (voir encart ci-dessous). À l’échelle nationale, la baisse n’est que de 3 %. Comment expliquer une telle avance ? « San Francisco est une ville-refuge, une ville sans stigmatisation. Cela change tout. Cela nous permet d’être plus audacieux, comme lorsque nous avons utilisé les antirétroviraux injectables à longue durée d’action, même chez des patients avec une charge virale détectable. Personne ne faisait ça à l’époque. » m’explique la médecin.

Avant de repartir, Monica insiste pour me présenter Sedille, une patiente trans qu’elle suit depuis plus de 15 ans. Elle est originaire de Kansas City, dans le Missouri. « Je suis arrivée à San Francisco en 1993, j’ai appris que j’étais séropositive en 1996. Depuis, je n’ai jamais eu envie d’aller voir un autre médecin. Monica m’écoute, elle me respecte, on décide ensemble. Ensemble, on trouve la meilleure réponse, la meilleure compréhension de la situation. Ce n’est pas comme avec la plupart des médecins, surtout quand on est trans… Parfois, dès le premier contact, on sent que ce sera compliqué et on ne revient même pas. Avec elle, c’est différent. On m’a déjà demandé plusieurs fois si je voulais aller dans une autre clinique, mais non. J’aime ma médecin. » Monica sourit. « Je l’aime aussi ! », répond-elle en écho. À peine le temps de ranger mes affaires qu’il faut déjà se dire au revoir. « On se verra à la Croi », me lance Monica, en décrochant un grand sourire comme pour s’excuser de m’avoir autant pressé. Comment lui en vouloir quand on voit le couloir de sa salle d’attente qui ne désemplit pas ?

Monica Ghandi en mars 2025 à la clinique Ward 86 à San Francisco en compagnie d'une de ses patientes, Sedille.

Photo : Fred Lebreton

Le soir, je suis invité à dîner chez mes amis Patrick et Gaétan, qui louent un appartement près de Macondray Lane, cette rue escarpée et végétalisée qui a inspiré les Chroniques de San Francisco d’Armistead Maupin. Sur le chemin du retour, dans un taxi, j’entame une discussion avec le chauffeur au sujet de Trump. Il me confie, sans détour, qu’il est immigré cubain… et qu’il a voté pour lui. À propos du gel de l’Usaid ― l’agence américaine de développement international ― il me lance : « Je n’ai rien contre la communauté LGBT, mais on doit d’abord régler nos problèmes d’immigration illégale et de délinquance ici, avant de financer des opérations de transitions à l’étranger. » Je reste impassible, mais sa réponse me désole. Bienvenue dans l’Amérique de Trump…

Sur les pas de la mémoire LGBT+ avec Gérard Koskovitch

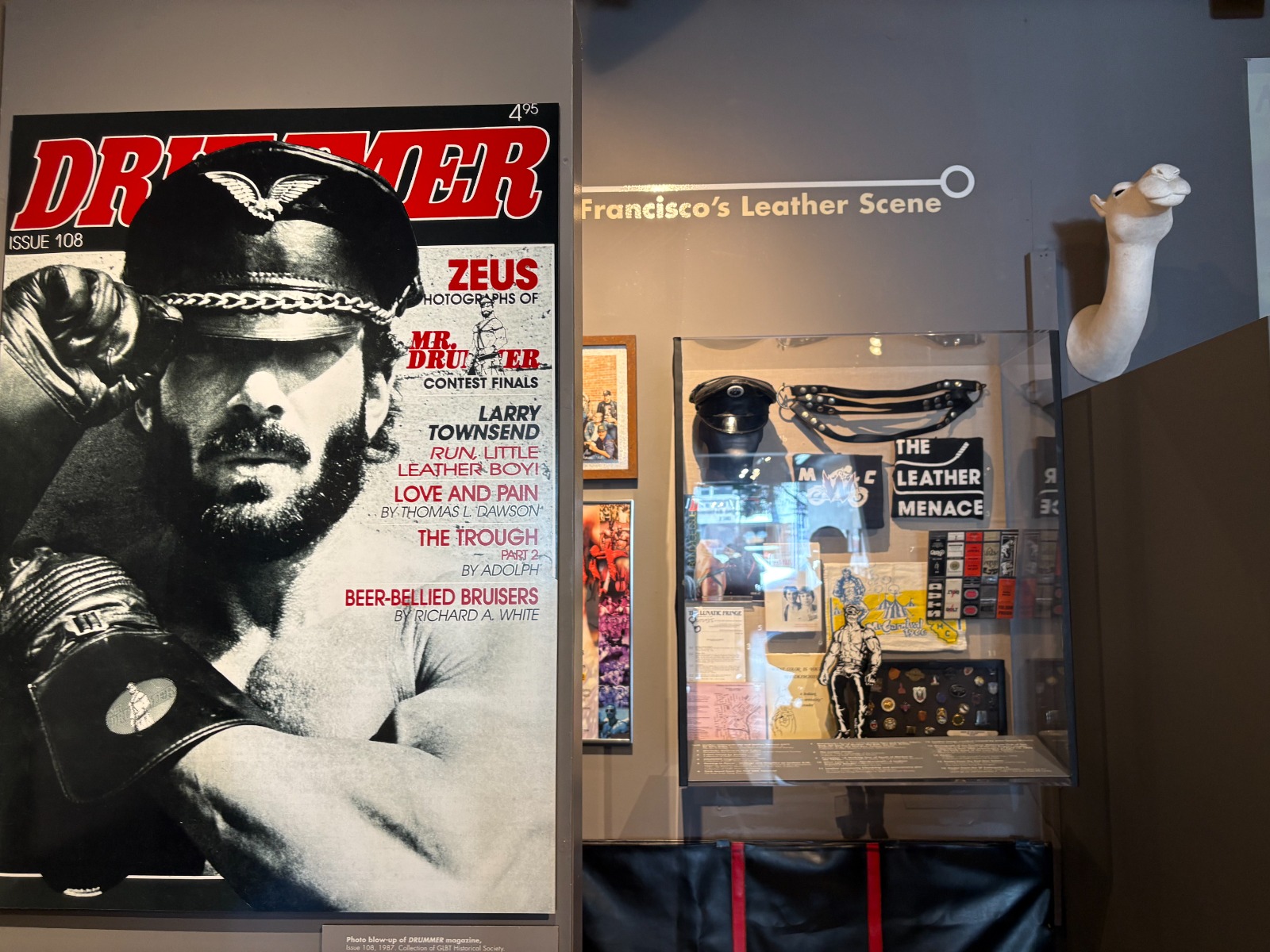

Vendredi 7 mars 2025. Enfin une bonne nuit de sommeil. Je pars à pied vers Castro, où Gérard Koskovitch m’a donné rendez-vous. L’historien (voir encart ci-dessous) m’attend au Poesia Café, en plein cœur du quartier LGBT+ de San Francisco. Il est 10h30, le soleil brille, la terrasse est calme. Gérard parle un français impeccable. Il déborde d’anecdotes sur l’histoire LGBT+ de la ville, qu’il connaît sur le bout des doigts. Nous marchons ensemble jusqu’au GLBT Historical Society Museum, centre d’archives dont il est l’un des membres fondateurs. Mais il tient à préciser : « Je suis membre fondateur, oui, mais pour moi, les véritables fondateurs et fondatrices, ce sont les six personnes qui ont organisé la toute première réunion en 1985. Ce sont elles qui ont porté l’idée pendant deux ans. À l’époque, on a invité une cinquantaine de personnes. À la fin de la réunion, on a voté la fondation de l’association. C’est une nuance importante. »

Quarante ans plus tard, Gérard est l’un des derniers fondateurs encore en vie, toujours impliqué dans les activités de l’association. Je lui demande d’où lui vient cette passion pour l’histoire. « Depuis tout petit, j’ai adoré l’histoire, les vieilles pierres, les musées… Je crois que c’est lié à mon sentiment d’exclusion dans une famille hétéro-patriarcale. Je ne m’y retrouvais pas. Alors je suis allé chercher ailleurs. Dans le passé. J’espérais y croiser des gens comme moi. »

Gérard Koskovich, l'un des membres fondateurs de la GLBT Historical Society, institution emblématique dédiée à la conservation et à la valorisation du patrimoine queer.

Photo : Fred Lebreton

« Si une balle devait pénétrer dans mon cerveau, que cette balle détruise chaque porte de placard »

La visite du GLBT Historical Society Museum est un moment fort pour moi. Le lieu est modeste par sa taille, mais immense par sa portée symbolique. Chaque recoin du musée déborde de fragments précieux de l’histoire LGBT+, à commencer par une pièce rare : le tout premier drapeau arc-en-ciel à huit couleurs, conçu par Gilbert Baker en 1978. Symbole universel de la fierté, ce tissu aux teintes originelles rappelle les origines militantes de ce qui est devenu un emblème planétaire. Mais c’est devant une vitrine bien particulière que je m’attarde. Une collection d’objets personnels retrace la vie d’Harvey Milk, premier élu ouvertement homosexuel de Californie, assassiné le 27 novembre 1978. Le musée conserve la veste, la chemise et même les chaussures qu’il portait ce jour-là. À leurs côtés, des artefacts plus intimes : une table de cuisine dorée, des appareils photo anciens, autant de reliques du Castro Camera, sa boutique devenue lieu de mémoire. Puis, en appuyant sur un simple bouton, la voix de l’activiste résonne. Le 18 novembre 1978, neuf jours avant sa mort, il avait enregistré un message à diffuser en cas d’assassinat. Ce témoignage, considéré comme son « testament politique », est d’une puissance intacte. Il y livre ses craintes, ses espoirs, et cette phrase glaçante gravée dans l’histoire : « Si une balle devait pénétrer dans mon cerveau, que cette balle détruise chaque porte de placard. ».

« Ce qu’on faisait, c’était de la mémoire militante pour empêcher l’effacement »

Notre conversation se poursuit au Twin Peaks, un bar emblématique de la communauté gay, principalement fréquenté par des hommes de 50 ans et plus qu’on appelle les « daddies » dans le jargon gay. Gérard y évoque la naissance du centre d’archives en pleine crise du sida : « Dès 1985, on voyait disparaître les militants des années 50. Et, avec l’épidémie, les effets étaient terribles. Les familles débarquaient, prenaient ce qu’elles voulaient, et jetaient à la poubelle des albums, des lettres, toute une vie. On a littéralement sauvé des archives dans des bennes. Ce qu’on faisait, c’était de la mémoire militante. Pas pour embellir, mais pour garder trace, pour empêcher l’effacement. »

Je l’interroge sur les débuts du « modèle San Francisco ». Il cite le Ward 86 ou encore le Health Center No. 1, à deux pas du Castro, qui s’est rapidement adapté pour accueillir les malades. « Mais la médecine ne suffisait pas. Il fallait des bénévoles pour aider au quotidien : faire les courses, le ménage, nourrir les malades. Les parents n’étaient pas là. Les institutions non plus. Alors les associations communautaires ont pris le relais. Et très vite, des philanthropes, et même des entreprises, ont soutenu cette organisation inédite. » Une solidarité unique s’est alors installée dans la ville, entre communautés LGBT+ et hétéros. « Tout le monde connaissait quelqu’un de malade : un voisin, un collègue, un membre de la famille. On ne pouvait plus faire semblant. Et puis San Francisco avait une tradition militante. La seule grève générale réussie aux États-Unis a eu lieu ici, dans les années 30. C’est une ville historiquement rebelle, qu’on appelle parfois "la République populaire de San Francisco”. »

Dans ce contexte, il semblait naturel que la ville prenne les devants. « Il y avait une conscience claire que "c’est à nous de le faire". Avec les années 70 et toute l’effervescence LGBTQI+, San Francisco se rêvait déjà comme un endroit à part. Un lieu où l’on pouvait recommencer. À l’époque, on pouvait débarquer avec trois sous, trouver une coloc, militer, créer. Tous les ans, des centaines de jeunes venaient s’installer ici, pour se battre. Moi, j’étais un peu plus âgé — j’avais 30 ans — mais j’en ai vu plein, des jeunes de 20 ou 21 ans me dire : "J’ai choisi San Francisco, parce que c’est ici qu’il faut être." »

« C’était une lutte, mais aussi une affirmation de vie »

Gérard raconte aussi la richesse culturelle de ces années sombres, vécues comme un basculement : « Oui, c’était traumatisant. Mais culturellement, San Francisco bouillonnait. Je disais à mes amis : regardez bien, vous êtes en train de vivre un moment aussi fort que la Rive Gauche de Paris en 1925. Des livres seront écrits sur ce que nous vivons. On répondait à la mort par la création. C’était une lutte, mais aussi une affirmation de vie. » Parmi les œuvres qui l’ont marqué, il cite une affiche de l’artiste Nayland Blake : « In a dream, I saw you still alive and I was happy. » [« Dans un rêve, je t’ai vu encore en vie, et j’étais heureux », ndlr]. Ou encore une autre, détournant le logo du Stud, célèbre bar gay, pour transformer « STUD » (étalon) en « DUST » (poussière). Et puis cette grande affiche brune, vide, avec en orange une phrase tirée d’un vieux tube disco : « Please don’t leave me this way. » » [« S’il te plaît, ne me quitte pas comme ça », ndlr]. « J’ai fondu en larmes, confie l’historien. Ce morceau festif était devenu un chant de deuil. C’est ça, la culture queer : une capacité folle à transformer, à sublimer, à résister. Parce que nous avons été exclus, nous avons appris à lire entre les lignes. À répondre avec humour, tendresse, rage et grâce. ». Et l’historien de préciser : « Je ne suis pas nostalgique de cette époque. Pas du tout. Parce que franchement, j’aurais préféré garder mes amis. J’aurais préféré avoir vécu une vie banale, sans ces pertes, sans ce combat. Il y avait un slogan que je répétais à l’époque, c’était : « I’d rather be boring and have my friends back. » [« J’aimerais mieux être chiant et avoir mes potes avec moi », ndlr], Donc non, je ne cherche pas à mythifier cette période. Oui, elle était extraordinaire. Mais je n’échangerais pas une seule de ces expériences contre la vie de mes proches. »

Il est 13h30 quand je quitte l’historien. Nous avons passé trois heures ensemble. Généreux de son temps et de sa parole, Gérard Koskovitch est de ces personnes qu’on pourrait écouter pendant des heures, sans voir le temps passer.

Cleve Jones, l’émotion intacte d’un héros ordinaire

On ne rencontre pas un héros tous les jours. Cleve Jones en est indéniablement un. Il est 17h et je suis assis à une table du restaurant Catch, dans le Castro où Cleve m’a donné rendez-vous. Le lieu n’a pas vraiment de charme, mais c’est ici que le militant a fondé, en 1987, le Patchwork des noms (AIDS Memorial Quilt) comme en témoigne une plaque à l’entrée du restaurant. L’idée lui est venue deux ans plus tôt, en 1985, lors d’une veillée à la mémoire d’Harvey Milk. Ce jour-là, il a demandé aux participants-es d’écrire sur des pancartes les noms de leurs proches morts du sida, qu’ils-elles ont ensuite accrochées sur la façade du San Francisco Federal Building. En voyant les noms alignés comme une immense mosaïque, Cleve a eu l’intuition de créer un objet collectif de mémoire, à la fois politique et profondément humain.

Mon stress monte doucement. Et pour cause : Cleve Jones est une légende vivante de la lutte contre le VIH. Proche d’Harvey Milk, il a consacré plus de cinq décennies à défendre les causes qui l’animent : opposition à la guerre du Vietnam, droits LGBT+, lutte contre le sida, justice sociale, et, encore aujourd’hui, résistance à Trump. À 70 ans, il n’a rien perdu de sa ferveur.

Pour préparer notre échange, j’ai relu ses mémoires (non traduites en France), écouté ses prises de parole, parcouru ses interviews. J’ai aussi revu le film Milk de Gus Van Sant, sorti en 2008. Dans ce biopic oscarisé, Cleve Jones est incarné par l’acteur Emile Hirsch, qui joue son rôle, un jeune militant fougueux recruté par Harvey Milk au début de son engagement politique.

Back to reality, je vois Cleve arriver à travers la vitre du restaurant. Je me lève pour le saluer. Il me serre la main chaleureusement. Ses réponses sont courtes, mais précises. Il a parfois les yeux qui brillent en se remémorant certains souvenirs et ses mains tremblent légèrement. Son émotion m’émeut.

Cleve Jones en mars 2025 au restaurant Catch, dans le Castro, lieu où le militant a fondé, en 1987, le Patchwork des noms à San Francisco.

Photo : Fred Lebreton

« L’espoir ne sera jamais silencieux »

Cleve Jones est aussi un survivant du VIH diagnostiqué en 1985 ? mais qui a contracté le virus en 1977 : « Mon échantillon de sang datait de 1977, car j’avais participé à une étude sur les hépatites. À l’époque, les chercheurs collectaient des échantillons auprès des hommes gays, car nous étions fortement touchés par les hépatites. Un ami travaillait sur cette étude et, lorsque les chercheurs ont obtenu le test de dépistage des anticorps contre le VIH, ils ont décongelé les anciens prélèvements pour les analyser. C’est ainsi que nous avons découvert que le virus était présent à San Francisco dès 1976 », raconte Cleve (lire l’interview complète).

Après l’interview, le militant accepte de se laisser photographier pour Remaides. On commence devant son iconique Patchwork, puis on se dirige dans le Castro, entre le Twin Peaks et le Castro Theater. Trop de monde et des passants-es partout. Soudain, son téléphone sonne. Cleve s’excuse : c’est un appel en visio important auquel il doit répondre. Il s’éloigne. L’appel s’éternise. Le jour décline et la nuit tombe. Finalement, nous reprenons la séance devant un bâtiment, juste sous une enseigne en néons : « Hope will never be silent » (« L’espoir ne sera jamais silencieux »). Tout un symbole. Cleve doit partir. On se serre dans les bras. Tout est allé si vite. Absorbé par l’interview et concentré sur les photos, je n’ai même pas pensé à lui demander une photo souvenir ensemble. Rien que nous deux. Dommage.

Cleve Jones en mars 2025 à San Francisco.

Photo : Fred Lebreton

Folsom Street : la nuit queer et cuir comme espace de survie

La nuit est tombée, et le Castro s’agite. C’est le week-end, les terrasses sont pleines, les conversations bruyantes. Je décide de terminer la soirée au Powerhouse, un bar gay situé sur Folsom Street, dans le quartier de SoMa. Ce n’est pas n’importe quelle rue : Folsom est un lieu emblématique de la culture cuir, fétichiste et BDSM de San Francisco. Dans les années 1970 et 1980, elle a vu naître une scène underground LGBT+ radicale, avec ses bars, ses clubs et ses lieux communautaires, devenant un véritable espace de liberté sexuelle, d’expérimentation et de résistance. Hasard du calendrier, ce soir-là a lieu l’élection locale de Mister Leather (Mister Cuir). L’ambiance est conviviale, détendue. Sur la piste, les clients, principalement des hommes gays, dansent. Au fumoir, les corps se rapprochent… Au bar, je discute avec un jeune barman, habillé de cuir des pieds à la tête et le corps couvert de piercings et tatouages. Je lui demande comment, selon lui, ses clients-es vivent la récente réélection de Trump. Il sourit, hausse les épaules, et me répond : « Tu sais, dans ce bar, peu de gens parlent de politique. Les gens viennent avant tout pour se détendre et s’amuser. L’actu est tellement déprimante qu’il faut décompresser. » Sa réponse contraste avec les paroles militantes de Cleve Jones et Gérard Koskovitch. Ici, dans cette enclave nocturne, le cuir brille plus fort que les discours — et peut-être est-ce aussi une forme de résistance après tout…

Reportage à suivre dans la seconde partie.

VIH à San Francisco : une baisse historique masquée par des disparités croissantes

Depuis 2014, la ville de San Francisco a réduit de 59 % le nombre de nouveaux diagnostics VIH, passant d’environ 350 cas annuels à seulement 145 en 2024. Cette baisse remarquable s'explique par une politique volontariste d'accès au dépistage, à la Prep et au traitement dès le diagnostic (test and treat). Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) restent majoritaires, mais les nouvelles infections chez les femmes cisgenres ont quasiment doublé (de 13 à 25), en particulier chez les femmes noires. Les personnes latino-américaines représentent 32 % des nouveaux cas, les personnes noires 28 %, les personnes blanches 26 %. Fin 2024, 15 395 personnes vivaient avec le VIH à San Francisco. Près des trois quarts avaient plus de 50 ans, témoignant du vieillissement de la population vivant avec le virus dans cette ville.

Sources : San Francisco Department of Public Health, Bay Area Reporter, rapport préliminaire 2024 (publié en 2025).

Qui est Monica Ghandi?

Monica Gandhi est médecin et professeure spécialisée dans les maladies infectieuses et la santé publique. Enseignante à l'université de Californie à San Francisco (UCSF), elle dirige le Centre de recherche sur le sida UCSF-Gladstone et la clinique VIH Ward 86. Ses travaux portent sur la prévalence du VIH chez les femmes, la Prep et les traitements pendant la grossesse. Diplômée de Harvard et de l'UCSF, elle a obtenu une maîtrise en santé publique et s’est engagée dans la lutte contre le VIH après avoir été sensibilisée aux discriminations subies par ses amis homosexuels. Récompensée par plusieurs distinctions, elle a été coprésidente de la conférence AIDS 2020.

Pour lire l’interview intégrale de Monica Ghandi.

Qui est Gérard Koskovitch?

Historien public et libraire spécialisé, Gérard Koskovich incarne depuis plusieurs décennies une figure centrale de la préservation de l’histoire LGBT+. Résidant entre San Francisco et Paris, il est l’un des membres fondateurs de la GLBT Historical Society, institution emblématique dédiée à la conservation et à la valorisation du patrimoine queer. À travers ses recherches et ses interventions publiques, Gérard Koskovich milite pour que les récits LGBT+ trouvent toute leur place dans l’histoire collective, en particulier dans les espaces urbains comme San Francisco, ville dont il a largement contribué à documenter les lieux historiques queer.

Pour lire l’interview intégrale de Gérard Koskovich.