L'Actu vue par Remaides : UPS 2025 : quatre jours pour partager, se rencontrer et se mobiliser (2)

- Actualité

- 10.11.2025

Des participants-es aux UPS 2025 se promènent sur la plage proche de la dune du Pilat. Crédit : Amandine Barray

Par Fred Lebreton et Jean-François Laforgerie

UPS 2025 : quatre jours pour partager, se rencontrer et se mobiliser (2)

Organisées par deux régions de AIDES (AURA et Nouvelle Aquitaine) du 8 au 11 novembre, les Universités des personnes séropositives (UPS) 2025 rassemblent plusieurs dizaines de participants-es dans un camping de Gironde pour un temps de partage, d’autosupport et de mobilisation communautaire. La rédaction de Remaides est sur place pour suivre cet événement et en raconter les moments forts. Entre récits intimes, échanges collectifs et parenthèses de respiration, bienvenue aux UPS 2025. Deuxième épisode.

Dire ou ne pas dire sa séropositivité

Nous retrouvons le groupe dès 7h30 sous le chapiteau encore perlé de rosée, ce grand barnum qui sert, ce matin, de salle de petit-déjeuner. L’air est humide, les feuilles d’automne collent aux chaussures, le coq chante et nous sentons l’air du café fumant envahir nos narines. À neuf heures tapantes (ou presque pour les retardataires) commence le premier atelier de la journée sur la dicibilité : dire ou ne pas dire sa séropositivité. L’atelier où je me trouve réunit huit personnes, à parts égales entre hommes et femmes, et très vite les récits s’enchaînent. Une participante évoque la Journée de la Disance, un moment collectif créé par des femmes et Seronet : « L’effet de groupe te porte et tu te sens moins seule ». Une autre dit que « ce genre de week-end, c’est le seul endroit où [il se sent] en sécurité », tandis qu’un participant résume avec franchise : « Les UPS, c’est une thérapie. Quand je pars d’ici, je me sens mieux. »

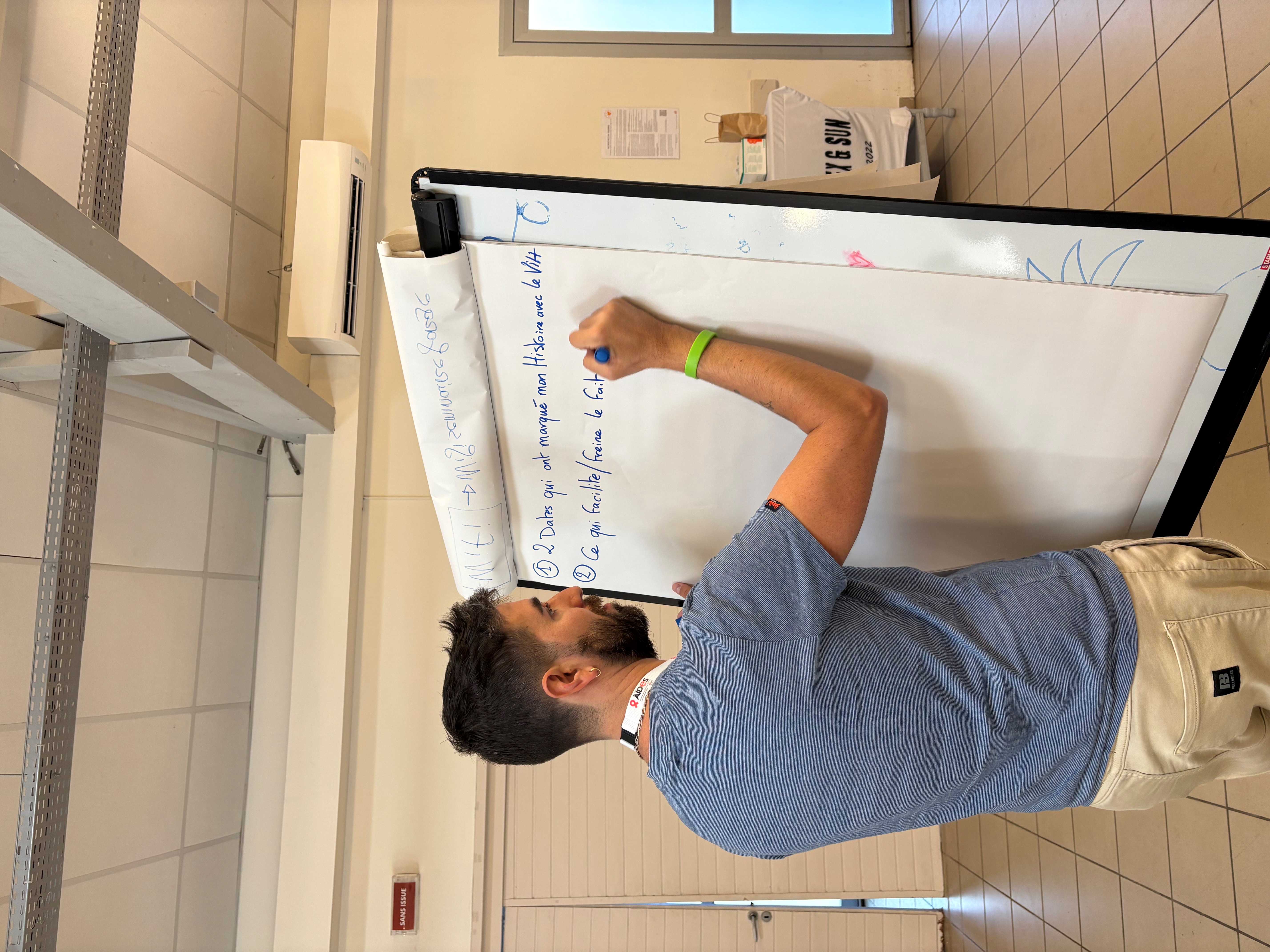

En binômes, chacun-e doit choisir deux dates marquantes de son histoire avec le VIH. Alors, les récits se déroulent comme des pages trop longtemps refermées : cet homme sénégalais, dépisté en Allemagne en 2015, face à un médecin tremblant, qui raconte les refus de soins chez le dentiste et l’obligation de cacher ses médicaments. « Chez nous, les Africains, le VIH est un sujet tabou et que tu le veuilles ou non, ta vie change quand tu as le VIH, on se sent seul », explique-t-il. Une autre raconte ce moment, elle aussi sur un fauteuil dentaire, lorsqu’on lui a refusé un soin à cause de sa séropositivité : elle est sortie de là en larmes, « humiliée ». Certaines histoires heurtent comme une bourrasque : cette lycéenne en Espagne dont « toute l’école savait » et qui se voyait affublée des pires mots ; cette femme arrivée en France au stade sida, aujourd’hui remise debout ; cette autre qui a accompagné sa mère séropositive jusqu’à la mort, seule, abandonnée par toute la famille, et qui doit encore cacher ses médicaments « dans une chaussette » lorsqu’elle rentre au pays.

Jonathan Quard Cabbia (président de AIDES Auvergne-Rhône-Alpes) coanime un des ateliers des UPS 2025. Crédit : Fred Lebreton

« C’est un secret que je vais garder jusqu’à la mort »

Les dates continuent de surgir : 1991 pour une participante, l’année de son diagnostic ; 1994 pour sa grossesse, sans traitements efficaces et avec un médecin persuadé qu’elle allait « mettre au monde un orphelin » : « Je me sentais jugée et très seule. Je ne me suis pas sentie accompagnée par le milieu médical. Ils ne comprenaient pas mon choix. Je suis encore là trente ans après et je suis grand-mère aujourd’hui ! ». Et toc !

Les phrases claquent, parfois amères, parfois bouleversantes : « Ici, je peux en parler, mais dehors non, je n’ai confiance en personne » ; « C’est un secret que je vais garder jusqu’à la mort » ; ou encore cette volontaire de AIDES qui assume son VIH dans toutes les sphères de sa vie, sauf la sphère professionnelle : « Ce n’est pas que je ne veux pas. C’est que je refuse de perdre mon emploi. Alors, j’invente une amie séropositive quand on me demande pourquoi je milite. » La peur du rejet reste, chez la plupart, une enclume : « Dans ma communauté sénégalaise, une femme ne veut pas d’un homme séropositif. » Et puis, au milieu de ces récits lourds, une étincelle de légèreté fuse, presque libératrice. Une participante lance à une autre : « Avant de dire à ton copain que tu étais séropositive, il tirait à balle réelle ? » Éclat de rire général. Réponse, tout aussi précise que désarmante : « Oui, ma charge virale est indétectable… il n’y a aucun risque ! Il n’a eu aucun souci avec ma séropositivité et m’a même accompagné chez AIDES ». Et la première de répondre : « Garde-le ma fille c’est une perle rare ! »

Nicolas Abadie, militant de AIDES Bordeaux, un des coanimateurs des ateliers des UPS 2025, range la table de matériel de RdR. Crédit : Fred Lebreton

« Les UPS sont portées par des personnes séropositives, pour des personnes séropositives »

Nous discutons avec Lucas Vallet, administrateur de AIDES, volontaire au lieu de mobilisation d’Annemasse (Haute-Savoie) et référent sur les questions du « vivre avec les virus ». C’est sa première participation aux Universités des personnes séropositives : « J’avais déjà entendu parler plusieurs fois des UPS, mais je n’avais jamais pu y participer », confie-t-il. Lucas souligne la durée de l’évènement « qui diffère vraiment des week-ends santé proposés par l’association, habituellement concentrés sur deux jours ». Ici, quatre jours, où l’on ne voit pas le temps passer : « Ce matin encore, je me disais qu’il restait deux journées alors qu’on en avait déjà vécu une très remplie. » L’ampleur logistique n’est pas anodine, rappelle-t-il, et l’équipe espère toujours « que tout se déroule au mieux ». Mais l’enjeu en vaut la peine, notamment grâce à l’effet de nouveauté observé chez les participants-es : « Beaucoup ne fréquentent pas les associations. Pour eux, c’était une découverte totale. »

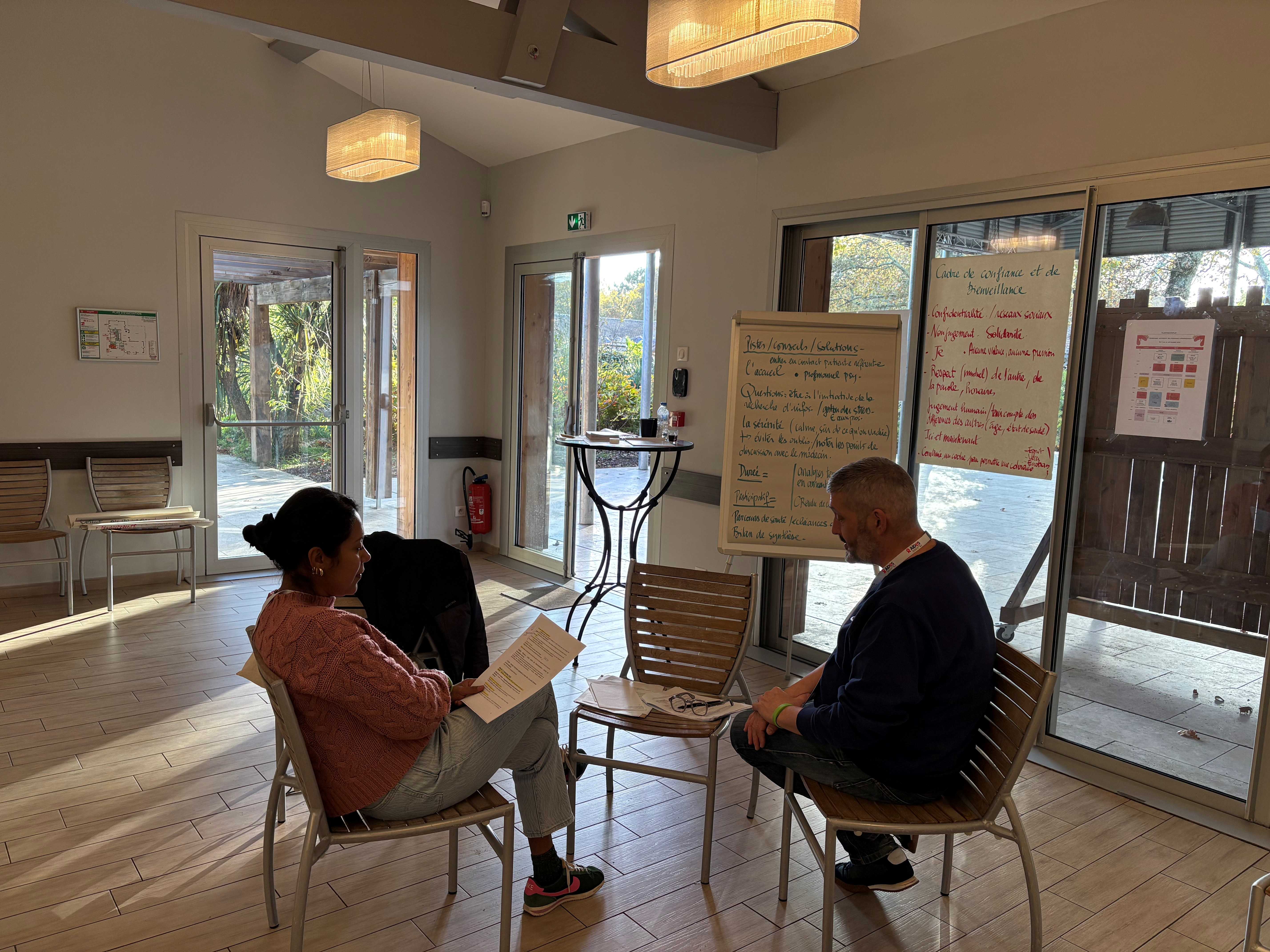

Rayssa Ramos militante de AIDES Bordeaux et Jean-François Laforgerie militant de AIDES, coaniment un des ateliers des UPS 2025. Crédit : Fred Lebreton

La diversité des profils a marqué le militant : « Les retours étaient très positifs sur la mixité culturelle, les âges, les origines. » Ce qu’il retient, surtout, c’est la dimension communautaire de l’événement : « Les UPS sont portées par des personnes séropositives, pour des personnes séropositives. Bien sûr, des séronégatifs-ves volontaires et salariés-es sont aussi impliqués-es dans l’organisation, mais une bonne partie de l’équipe est directement concernée par le VIH, et je tiens à le souligner. » Pour mobiliser largement, AIDES s’appuie, à la fois, sur son réseau associatif et sur les relais hospitaliers, les Cegidd, les partenaires institutionnels. Les Coress (anciennement Corevih) des deux régions concernées ont aussi « beaucoup contribué à faire connaître l’événement ». À ceux qui affirment encore que les associations ne feraient plus grand-chose pour les PVVIH, Lucas répond sans détour : « Aujourd’hui, c’est la preuve du contraire. Et pour moi, c’est une vraie fierté. »

Lucas Vallet (administrateur de AIDES, volontaire au lieu de mobilisation d’Annemasse (Haute-Savoie) et référent sur les questions du « vivre avec les virus ») et le Dr Gwenaël Le Moal, (infectiologue et chef du service de maladies infectieuses au CHU Poitiers) coaniment une plénière des UPS 2025. Crédit : Quentin Jacoux

Comprendre les traitements, préparer sa consultation et « ressortir plus fort »

Référent sur les questions thérapeutiques et vivre avec le VIH, Lucas a coanimé une plénière en présence du Dr Gwenaël Le Moal, infectiologue et chef du service de maladies infectieuses au CHU Poitiers. Le militant insiste sur la place centrale donnée aux besoins identifiés en amont. La plénière santé d’aujourd’hui a été largement guidée par les attentes des participants-es, dont « un volet thérapeutique très demandé ». Le militant décrit une salle où se côtoyaient des trajectoires très contrastées : « On avait des personnes qui ont contracté le VIH dans les années 1980, et d’autres dans les années 2020. » De quoi susciter un flot de questions sur les traitements, la simplification, l’allègement ou les injectables. « Beaucoup n’osent pas interroger leur médecin ou ne savent pas comment le faire quand un changement de traitement leur est refusé. » Les injectables, en particulier, ont capté l’attention : « Les injections toutes les huit semaines intéressent énormément. Et on a même évoqué les pistes vers une injection tous les quatre mois. » L’occasion également de présenter quelques études et de donner « un aperçu du pipeline » en développement.

Lucas Vallet, administrateur de AIDES, volontaire au lieu de mobilisation d’Annemasse (Haute-Savoie) et référent sur les questions du « vivre avec les virus ». Crédit : Fred Lebreton

Pour Lucas, les UPS remplissent pleinement leur mission d’empowerment (capacité d’agir). Le militant cite l’atelier sur la préparation de sa consultation médicale comme un outil clé : « Ces moments permettent de se retrouver, d’échanger et de comprendre qu’on n’est pas seul. » L’entraide entre pairs-es joue un rôle central : « On arrive parfois avec un problème qu’on pense anodin, mais qui ne l’est pas pour d’autres. Et on progresse en partageant. » Acquérir des connaissances, partager ses pratiques, comprendre les décisions médicales… autant de leviers qui « développent la capacité d’agir ». Il en est convaincu : « On devient plus autonome dans son vécu avec le VIH. Et finalement, on en ressort plus fort. »

Excursion en bateau sur le bassin d’Arcachon avec des participants-es des UPS. Crédit Nicolas Abadie

Prendre le large

À 16 heures, le groupe se répartit pour des excursions proposées en « quartier libre ». Certains décident de rejoindre leur bungalow pour s’allonger, souffler et reprendre un peu de calme tandis que d’autres se jettent avec l’enthousiasme d’un-e enfant en vacances sur les excursions. L’option bateau vers le bassin d’Arcachon fait rapidement consensus. Un participant embarqué lâche d’ailleurs : « C’est une vraie thérapie ! », et personne ne songe à le contredire en sentant le vent iodé nous décoiffer sans aucune élégance. Pendant ce temps, un autre groupe grimpe la dune du Pilat, ce monument naturel de sable qui vous rappelle en trois pas que gravir une montagne sans cailloux, c’est encore plus traître. Elle ondule comme une mer figée et offre un panorama à couper le souffle. Là-haut, le vent vous gifle gentiment et le bassin scintille en contrebas.

« J’ai rencontré une famille »

De retour de la dune du Pilat, nous discutons avec une participante des UPS. À 65 ans, installée près de Chambéry, Isabelle raconte pourquoi il était important pour elle de participer aux UPS 2025. Tout a basculé pour elle un an et demi plus tôt, lors des États généraux des personnes vivant avec le VIH organisés en mai 2024 à Paris : « Ça a été pour moi quelque chose d’assez extraordinaire, un vrai avant/après. Je savais que j’appartenais à une communauté, quelque part, mais lors de cet évènement, j’ai rencontré une famille ». Ce choc positif l’a aussi poussée à reconsidérer sa propre trajectoire : « Parfois je banalisais un peu les choses : “Le VIH, c’est rien, je vis bien, j’ai un traitement efficace, pas d’effets indésirables ; tout va bien.” » Puis, en rencontrant d’autres trajectoires plus compliquées, Isabelle prend conscience de ses propres blessures : « J’ai réalisé que moi aussi j’avais été victime de discriminations, et que sentimentalement, ça n’avait pas toujours été simple ».

Aux UPS, Isabelle continue d’apprendre. Après avoir assisté à un atelier consacré aux droits des étrangers-ères malades, elle confie être bouleversée : « Je ne suis pas concernée, mais j’accompagne des personnes étrangères malades. Je voulais continuer à m’informer ». Elle parle de parcours « terriblement difficiles », d’histoires qui l’ont « tellement touchée ». Patiente ressource formée en éducation thérapeutique du patient à Chambéry, elle revendique une posture où « ce sont les patients qui savent ». Sa manière de créer du lien repose sur une parole directe : « Je parle simplement, même de choses intimes. Et ce rapport-là libère beaucoup de choses ». Cette proximité nourrit autant les autres qu’elle-même : « Ça m’apporte énormément ».

Isabelle, une participante des UPS 2025 et animatrice de l'atelier relaxation.

Crédit : Fred Lebreton

« On vit le VIH dans nos corps »

Isabelle revendique aussi un engagement par le mouvement. « À l’origine, je suis prof de danse contemporaine », dit-elle, avant d’expliquer avoir complété son parcours par une formation en danse-thérapie, une autre en méditation de pleine conscience et une retraite spirituelle… de plus de trois ans. Son idée : mettre son art au service de celles et ceux qui vivent le VIH. « On vit le VIH dans nos corps. Tout passe par lui, c’est notre véhicule », insiste-t-elle. Convaincue que « l’art libère énormément de choses », elle développe depuis des années un accompagnement pour des personnes en situation de handicap ou de précarité, et souhaite le proposer davantage aux personnes vivant avec le VIH. Sa venue aux UPS est aussi l’occasion de partager des moments plus légers : « La sortie à la dune du Pilat, c’était vraiment chouette. On est montés jusqu’en haut, on a pris des photos, puis on est redescendus. On s’est même baignés : trois courageux ! C’était un vrai moment ensemble ».

Excursion en bateau sur le bassin d’Arcachon avec des participants-es des UPS. Crédit : Quentin Jacoux

Pour Isabelle, le rapport au corps se lit jusque dans sa peau. Après les États généraux des personnes vivant avec le VIH, elle a sauté le pas d’un tatouage attendu depuis quinze ans : « Je me demandais quoi faire… une divinité bouddhiste, un mantra ? Et quatre jours après mon retour [des États généraux], j’ai appelé un tatoueur ». Elle a finalement choisi un nœud infini interrompu : « Il n’est plus infini parce que la pandémie de VIH l’a coupé. Le jour où nous aurons vaincu cette pandémie, je le compléterai ». Un symbole qu’elle associe à une victoire annoncée : « C’est aussi un V de victoire à l’envers : quand on aura gagné, je le mettrai à l’endroit ». Isabelle a tenu aussi à rajouter le sigle I = I sur son tatouage pour « Indétectable = Intransmissible, c’est tellement important de le dire, le redire, le marteler ». Pour elle, la pédagogie est un combat : « On continue à subir des discriminations alors qu’en réalité, ce sont nous, les personnes vivant avec le VIH, qui portons la santé et protégeons nos partenaires en prenant nos traitements ».

Pour (re)lire le premier épisode.

À suivre dans le troisième épisode…