L’Actu vue par Remaides : « IAS 2025 : la santé mentale compte ! »

- Actualité

- 17.07.2025

La salle de présentation des posters au centre des congrès de Kigali.

Photo : Compte X IAS.

Par Clément Boutet, Bruno Spire et Fred Lebreton

IAS 2025 :

la santé mentale compte

Du 14 au 17 juillet 2025, Kigali, capitale du Rwanda, devient le centre mondial de la science sur le VIH, en accueillant la conférence IAS 2025, la 13ᵉ édition de l’IAS. Cet événement se concentre sur les dernières avancées scientifiques et cliniques dans la lutte contre le VIH. La rédaction de Remaides vous propose une sélection des temps forts et des infos clefs. Retour sur la journée du mercredi 16 juillet.

Une session était consacrée à un sujet peu souvent abordé dans ce genre de conférence : la santé mentale des populations clés exposées au VIH ou vivant avec le VIH.

Santé mentale : un frein majeur à la prévention du VIH chez les jeunes LGBT+ au Pérou

Une étude présentée par le Trevor Project sur les jeunes LGBTQ+ au Pérou a mis en lumière l’impact préoccupant des troubles de santé mentale sur l’accès aux outils de prévention du VIH. Menée en ligne, l’enquête a ciblé des personnes majoritairement bisexuelles (49 %) et gays (20 %), âgées pour moitié de 18 à 29 ans. Les participants-es ont rempli des questionnaires standardisés sur l’anxiété, la dépression et les pensées suicidaires. Résultat : 58 % ont déclaré au moins un symptôme de trouble mental, 55 % souffraient d’anxiété, et 73 % avaient déjà eu des pensées suicidaires au cours de leur vie. Or, ces troubles ne sont pas sans conséquence : avoir vécu des pensées suicidaires a été associé à une baisse de 57 % de l’accès à la Prep et de 43 % à celui des préservatifs. L’étude a souligné que les obstacles à la prévention ne sont pas seulement d’ordre personnel, mais aussi structurel. Au Pérou, où les nouveaux diagnostics de VIH concernent très majoritairement les hommes gays et les femmes trans, aucune politique spécifique ne vient compenser les inégalités d’accès liées à la santé mentale. Un angle mort préoccupant dans la lutte contre le VIH.

Contre la dépression et l’alcool, un double accompagnement chez les pêcheurs séropositifs en Ouganda

Une étude menée sur les rives du lac Victoria (Afrique de l'Est) s’est penchée sur la santé mentale des pêcheurs vivant avec le VIH, souvent confrontés à la dépression et à une forte consommation d’alcool. Pour améliorer leur observance thérapeutique, les chercheurs-ses ont testé une intervention combinant soutien psychologique et aide économique. Les 160 participants, tous séropositifs et en difficulté avec leur consommation d’alcool, vivaient dans des conditions précaires : la moitié ne mangeaient pas à leur faim, et 41 % présentaient des signes de dépression. L’intervention, fondée sur un accompagnement motivationnel et financier, a permis une amélioration modeste, mais significative de la santé mentale des participants, principalement en réduisant leur consommation d’alcool. Le bénéfice s’est révélé particulièrement marqué chez ceux qui buvaient le plus. Ce programme démontre qu’agir simultanément sur le moral et les conditions de vie peut renforcer l’efficacité des soins chez les populations les plus vulnérables.

Un des monuments de Kigali, la capitale du Rwanda. Photo : Bruno Spire

Santé mentale fragilisée, prévention entravée : l’exemple des TDS déplacées au Nigeria

Une étude menée auprès de 108 travailleuses du sexe (TDS) vivant dans des camps de personnes déplacées au Nigeria a mis en lumière un lien entre troubles psychiques et accès aux outils de prévention du VIH. Les participantes ont massivement rapporté des problèmes de santé mentale, notamment un fort sentiment de tristesse, souvent associé à un accès limité aux préservatifs et à la Prep. Alors que seules 8 % déclaraient avoir accès à la Prep, plus de la moitié (56 %) avaient accès aux préservatifs. Mais les chercheurs-ses ont constaté que plus les femmes se disaient « tristes », moins elles accédaient à ces moyens de prévention. Autre constat marquant : 64 % des répondantes se sont dit victimes de discriminations, et celles qui les ressentaient le plus fortement étaient aussi celles qui n’avaient eu recours à aucun service de prévention. Un cercle vicieux entre santé mentale dégradée, violences sociales et vulnérabilité face au VIH.

Santé mentale et risque VIH : une alerte pour les jeunes femmes d’Afrique australe

Une étude menée auprès de jeunes femmes enceintes ou déjà mères en Afrique australe a mis en lumière un lien entre détresse psychologique et vulnérabilité face au VIH. Âgées de 22 ans en moyenne, ces femmes appartiennent à une population particulièrement exposée aux violences conjugales. L’étude a révélé que 97 % d’entre elles ont vécu une grossesse non désirée, qu’un tiers ont traversé une période de profonde tristesse et que 10 % ont eu des pensées suicidaires. Ces troubles de santé mentale ont été significativement associés à des facteurs de risque d’infection au VIH, évalués via le nombre et le type de partenaires sexuels et les pratiques rapportées. Ces résultats soulignent l’urgence d’intégrer le soutien psychologique dans les programmes de prévention du VIH ciblant les jeunes femmes dans la région.

Soigner la dépression pour mieux vivre avec le VIH

Les résultats de l’essai TENDAI, mené au Zimbabwe, ont été présentés. Cette étude a testé une prise en charge intégrée de la dépression chez des personnes vivant avec le VIH, dans le but d’améliorer à la fois leur bien-être psychique et leur observance au traitement antirétroviral. L’intervention, combinant antidépresseurs et séances de soutien psychologique (counseling), a été comparée à un suivi limité au seul counseling. Sur 280 participants-es suivis-es pendant un an, les deux groupes ont vu leur charge virale baisser, mais l’amélioration de l’état dépressif a été nettement plus marquée dans le groupe bénéficiant du traitement combiné. Le maintien dans le parcours de soins a également été deux fois meilleur dans ce groupe. L’étude médico-économique a par ailleurs conclu à la rentabilité de ce modèle intégré.

Mpox et VIH : une alerte venue d’Afrique centrale

La plénière de ce troisième jour de conférence avait pour titre : « Adopter une approche holistique : les syndémies ». Une syndémie (contraction de « synergie » et « épidémie ») désigne l’interaction de plusieurs problèmes de santé (biologiques, psychologiques, sociaux) qui s’aggravent mutuellement chez une même population, souvent vulnérable.

Placide Mbala Kingebeni, virologue au sein de l’Institut national

de recherche biomédicale (RDC). Photo : Fred Lebreton.

Présenté en visioconférence depuis la République démocratique du Congo (RDC), Placide Mbala Kingebeni, virologue au sein de l’Institut national de recherche biomédicale, a retracé l’histoire du Mpox en Afrique centrale et mis en lumière ses liens avec le VIH. La variole a été éradiquée officiellement en 1980, mais dès cette époque, des cas de Mpox (autrefois appelé « variole du singe ») ont émergé en RDC. Cliniquement proches de la variole humaine, ces cas s’en distinguaient pourtant par leur mode de transmission. Dans les années 1980, puis plus nettement dans les années 1990, une flambée a frappé la région de Katabo-Kombé. À l’époque, la transmission était principalement zoonotique, c’est-à-dire transmise à l’humain par les animaux, notamment certains rongeurs et primates. « En 2003, 71 cas ont été recensés aux États-Unis, tous liés à des importations d’animaux infectés », a rappelé le chercheur. Deux clades viraux (groupes génétiquement distincts) avaient alors été identifiés, séparant les souches africaines des cas américains. Très peu de changements ont été observés dans la dynamique du virus jusqu’en 2017, où une souche nouvelle, le clade IIB, a émergé au Nigeria, avec une mutation de 42 gènes et des lésions cutanées, cette fois surtout ano-génitales. Ce nouveau variant s’est diffusé dans le monde entier à travers une transmission principalement sexuelle lors de l’épidémie de 2022, affectant principalement les hommes, tout particulièrement les HSH.

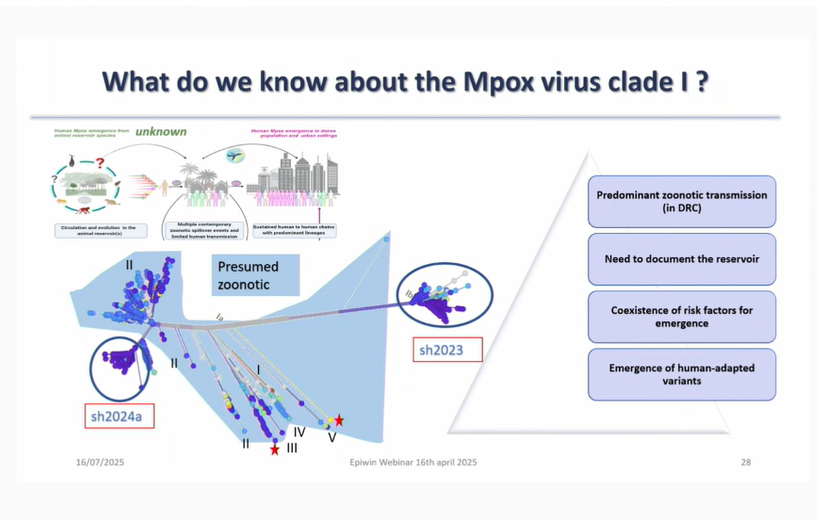

Une des diapositives de la présentation sur le Mpox faite par Placide Mbala Kingebeni, virologue au sein de l’Institut national de recherche biomédicale (RDC).

Photo : Fred Lebreton.

Ce basculement épidémiologique a été confirmé par la résurgence du Mpox dans les populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). « Les formes graves ont presque exclusivement concerné des personnes avec un VIH non contrôlé, c’est-à-dire avec des CD4 inférieurs à 200 », a souligné Placide Mbala Kingebeni. En revanche, les PVVIH avec une charge virale indétectable n’ont pas présenté de complications sévères. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reclassé le Mpox comme menace en août 2024, pour la deuxième fois. Actuellement, quatre clades circulent sur le continent africain. Les enfants sont plus souvent touchés par le clade I, tandis que les jeunes adultes le sont par le clade IIB. Face à cette dynamique, les traitements disponibles restent limités : l’essai PALM 997 sur le tecovirimat, un antiviral, n’a pas démontré d’efficacité ni sur la douleur, ni sur la durée de guérison. D’autres pistes comme le brincidofovir sont à l’étude, tout comme de nouveaux vaccins mieux ciblés que l’ancien vaccin antivariolique. Dans sa conclusion, le scientifique a insisté sur l’importance d’une approche syndémique. « Il faut comprendre les interactions entre infections sexuellement transmissibles, immunodépression et émergence de nouveaux variants », a-t-il affirmé. Les priorités vont à la recherche sur les réservoirs animaux du virus, l’impact du VIH sur les formes graves de Mpox, et l’évaluation urgente de vaccins plus adaptés. Une vigilance d’autant plus nécessaire que la « dynamique interhumaine du virus » (autrement dit la circulation chez l’homme) semble désormais bien installée.

Réduction des risques : des outils qui sauvent, des politiques qui freinent

Paul Dietze, chercheur principal au Burnet Institute en Australie.

Photo : Fred Lebreton.

Paul Dietze, chercheur principal au Burnet Institute en Australie, a dressé un constat implacable : si les outils de réduction des risques (RDR) ont prouvé leur efficacité pour limiter les infections et les surdoses, leur déploiement reste entravé par les choix politiques. « Nous avons bel et bien la capacité de réduire les risques pour les personnes qui s’injectent des drogues, mais ce sont nos choix de politiques publiques qui nous freinent », a-t-il rappelé. Aujourd’hui, on estime à 15 millions le nombre de personnes qui s’injectent des drogues dans le monde, dont plus d’un million en Afrique. Les chiffres sont préoccupants : 15 % d’entre elles vivent avec le VIH, 39 % avec une hépatite C active, 8 % avec une hépatite B, et près d’un cinquième a survécu récemment à une surdose. Ces risques sont aggravés par la criminalisation de l’usage, la pauvreté, les violences et la stigmatisation.

Pourtant, des solutions existent. Les programmes d’échange de seringues réduisent efficacement les infections et sont peu coûteux. La distribution de naloxone à domicile permet d’éviter des surdoses mortelles. Les traitements de substitution (méthadone, buprénorphine) diminuent le recours à l’injection, les risques infectieux et la mortalité. Par ailleurs, les salles de consommation à moindre risque, encore inexistantes dans les pays du Sud, ont démontré leur utilité : en sécurisant le cadre d’usage, elles facilitent notamment l’accès aux traitements de l’hépatite C. « Au total, nous estimons qu’environ 2,35 % des personnes qui s’injectent des drogues meurent chaque année, ce qui représente un bilan absolument dramatique », a martelé le chercheur australien. En combinant ces différentes approches, les effets sont démultipliés : baisse des infections, diminution des surdoses, amélioration de la santé globale. Paul Dietze a aussi souligné que la substitution pouvait mener, à long terme, à l’arrêt total des opioïdes. Des expérimentations communautaires innovantes ont également vu le jour, comme ce programme de distribution de naloxone en Europe de l’Est et en Asie centrale. Mais la route reste longue, face aux nouveaux usages de substances comme la méthamphétamine, aux obstacles juridiques et à la frilosité des financements. La reconnaissance récente de la réduction des risques par la Commission des stupéfiants des Nations Unies, en 2024, ouvre peut-être une brèche. Mais pour que les outils sauvent des vies, encore faut-il qu’ils soient disponibles.

Cancer du col l’utérus et VIH : pourquoi le dépistage du HPV est crucial

Kathryn M. Anastos, professeure de médecine et d’épidémiologie

à l’Albert Einstein College of Medicine (New York). Photo : Fred Lebreton.

Kathryn M. Anastos, professeure de médecine et d’épidémiologie à l’Albert Einstein College of Medicine (New York), a présenté de nouvelles données sur le cancer du col de l’utérus chez les femmes vivant avec le VIH (FVVIH). Ce cancer évitable reste l’un des plus mortels pour les femmes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où l’infection persistante par le papillomavirus humain (HPV), notamment les types 16 et 18, est responsable de 70 % des cas. Si la plupart des femmes éliminent naturellement le virus, ce n’est pas le cas de toutes. Chez les FVVIH, l’immunodépression liée au VIH favorise la persistance du HPV, avec à la clé une incidence du cancer du col jusqu’à six fois plus élevée que chez les femmes séronégatives. « La prévention du cancer du col passe par la vaccination des jeunes filles, mais aussi par un dépistage régulier et un traitement rapide des lésions précancéreuses », a rappelé la clinicienne, soulignant l’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé : vacciner 90 % des filles de moins de 15 ans et assurer un suivi efficace pour 90 % des femmes déjà porteuses de lésions liées au HPV. Une ambition difficilement atteignable dans des régions comme l’Afrique subsaharienne, où vivent 80 % des FVVIH et où les infrastructures de dépistage et de traitement restent insuffisantes.

Pour Kathryn Anastos, l’enjeu est clair : « Il faut intégrer les soins gynécologiques dans les services VIH ». Une telle intégration permettrait une prise en charge continue et coordonnée, en particulier pour les femmes déjà infectées tôt par le HPV. Elle a également mis en avant des outils prometteurs comme l’autotest HPV, avec kits distribués en pharmacie ou dans les centres communautaires, permettant un triage initial et, en cas de résultat positif, une analyse automatisée d’images pour détecter d’éventuelles lésions. Mais cette stratégie suppose un minimum d’équipements et de compétences techniques, encore trop rares dans de nombreux pays du Sud. Autre limite : les vaccins actuels ne couvrent pas tous les types de HPV. « En Afrique, le HPV 35 est fréquent, mais il n’est pas inclus dans les vaccins disponibles aujourd’hui », a-t-elle regretté. Néanmoins, des résultats encourageants ont été observés : au Rwanda, la prévalence du HPV a chuté de 26 % en vingt ans grâce à la vaccination. Même si l’efficacité des vaccins est légèrement inférieure chez les femmes vivant avec le VIH, ils restent une arme essentielle, surtout si la charge virale du VIH est bien contrôlée (indétectable). En combinant prévention primaire (vaccination) et secondaire (dépistage, traitement), il est donc possible de faire reculer cette épidémie silencieuse. À condition que les moyens suivent.

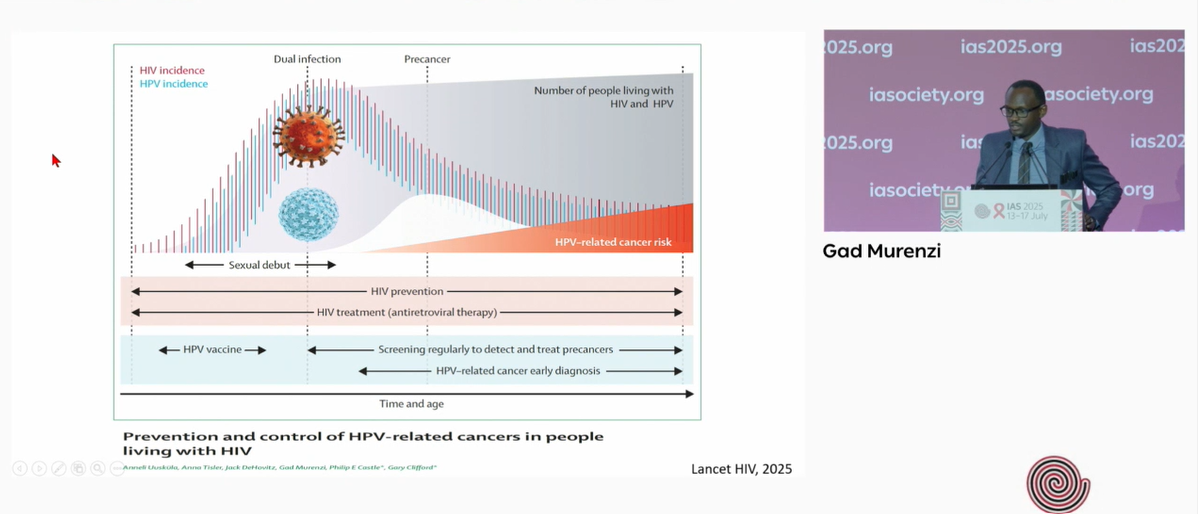

HPV : les nouveaux outils de dépistage à l’épreuve du terrain

Gad Murenzi, chercheur à Research for Development au Rwanda,

spécialiste des HPV. Photo : Fred Lebreton.

Sur le même sujet, Gad Murenzi, chercheur à Research for Development au Rwanda, a présenté les derniers outils de dépistage du HPV. Plusieurs outils sont prometteurs : des tests partiels de typage (distinguant HPV 16 et HPV 18), des tests des oncoprotéines E6 et E7 (associées aux pathologies cancéreuses), ainsi que des innovations comme l’analyse de la méthylation (processus du métabolisme humain) sur auto-prélèvements ou l’évaluation visuelle automatisée (AVE), qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter les lésions précancéreuses à partir d’images du col de l’utérus. Ce dernier outil doit toutefois être adapté : « L’AVE doit apprendre à reconnaître les images issues de femmes vivant avec le VIH, car leurs tissus présentent des modifications spécifiques liées à un « effet de champ », a-t-il précisé. Les points forts de ces approches ? Elles peuvent s’appuyer sur un seul échantillon pour plusieurs tests, facilitant la mise en œuvre, et permettent de rassurer plus rapidement les femmes sans lésion. Mais certaines technologies nécessitent encore des infrastructures de laboratoire inaccessibles en soins de proximité. Pour contourner cet obstacle, la recherche explore aussi de nouvelles pistes de traitement, comme un vaccin thérapeutique ou un gel vaginal antiviral à base de lopinavir/ritonavir. Enfin, Gad Murenzi a insisté sur la nécessité absolue de renforcer la recherche en sciences de la mise en œuvre. Car trop d’outils efficaces restent au placard. « L’auto-prélèvement peut être une solution transformative à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré, en appelant à intégrer le dépistage HPV dans les services VIH, à multiplier les points de distribution (y compris les pharmacies), et à s’appuyer sur des campagnes communautaires.

Doxypep : adapter les prescriptions au profil des personnes

La Doxypep est une méthode de prévention des IST qui consiste à prendre un antibiotique (la doxycycline) après un rapport sexuel non protégé par un préservatif (entre 24 heures et 72 heures au maximum après le rapport). Une session était consacrée à cet outil.

Annie Luetkemeyer, infectiologue à l’université de Californie à San Francisco (UCSF), a rappelé que les recommandations restaient très variables selon les pays : fondées sur le risque de syphilis au Royaume-Uni, sur un antécédent d’IST dans les douze derniers mois selon les CDC américains, ou sur des critères plus souples à San Francisco, où une « multiplicité de partenaires » suffit. Une étude de Dombrowski a montré que les critères les moins restrictifs offraient une réduction relative du risque plus importante. La Doxypep a réduit de plus de 80 % les cas de syphilis et de chlamydia dans les essais, avec une efficacité très fluctuante contre la gonorrhée (de 0 à 55 %), ce qui a été souligné comme un point essentiel dans le counseling. Elle n'agit pas sur les infections virales (herpès, VIH, Mpox), ce qu’il convient également d’expliquer. Annie Luetkemeyer a précisé que les données en cours suggèrent une meilleure efficacité contre la gonorrhée lorsque la prise est très précoce. En cas de rapports sexuels fréquents (plus d’un jour sur deux), la DoxyPrep (prise de doxycycline avant un rapport sexuel non protégé par un préservatif) a été recommandée pour limiter le recours global aux antibiotiques. Enfin, chez les personnes intolérantes à la doxycycline, la minocycline peut être envisagée, bien qu’inefficace contre la gonorrhée.

Doxypep chez les jeunes femmes : une promesse encore fragile

Elizabeth Bukusi, professeure de recherche au Kenya Medical Research Institute (KEMRI), a rappelé le lourd fardeau des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment les chlamydiae, chez les jeunes femmes dans les pays à ressources limitées. « Les stratégies de prévention classiques comme le préservatif ne sont pas toujours applicables », a-t-elle souligné, en raison d’inégalités de genre qui rendent leur usage difficile à négocier pour les adolescentes. Si la Doxypep a montré de bons résultats chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, son efficacité reste à prouver chez les jeunes femmes. Une sous-étude de l’essai DPEP Kenya, mené auprès de 449 femmes sous Prep, n’a pas démontré de baisse significative des IST. En cause : une prise non supervisée du traitement et un contexte perturbé par le début de la pandémie de Covid-19. « La Prep était bien prise, mais la Doxypep, beaucoup moins », a résumé Elizabeth Bukusi. Une nouvelle étude, plus ciblée, suit actuellement 60 participantes pendant six mois avec une prise observée du traitement. Les résultats sont attendus pour mieux éclairer les recommandations.

Doxypep : efficace mais quid de la résistance bactérienne ?

Le Pr Jean-Michel Molina, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis à Paris et chercheur à l’université Paris Cité, a retracé l’usage ancien des antibiotiques contre les IST, initié dès 1943 avec le traitement de la gonorrhée. L’étude Ipergay avait ravivé l’intérêt pour la doxycycline en prévention post-exposition (Doxypep), avec des résultats prometteurs : 65 % de réduction globale des infections, dont 80 % pour la syphilis et les chlamydiae. L’avantage ? Ces deux bactéries ne montrent, pour l’instant, aucune résistance à la doxycycline. Mais le tableau se complique avec la gonorrhée : dans l’essai Doxyvac, une baisse de 33 % des cas a été observée, mais avec un triplement des résistances. Si la ceftriaxone, traitement de référence, reste efficace, d’autres molécules comme le cefixime voient leur efficacité diminuer. « Pour la gonorrhée, la prophylaxie antibiotique n’est clairement pas la bonne stratégie », a tranché le Pr Molina. Et le professeur de conclure : « Un vaccin serait une excellente chose. Plusieurs essais sont en cours pour développer un vaccin contre la gonorrhée. Jusqu’à présent, les résultats se sont révélés très décevants, mais espérons que nous obtiendrons de meilleurs résultats à l’avenir. »

En Palestine, la santé en ruines face à la pénurie et aux attaques

Une session spéciale intitulée « le double fardeau : incidence et prévalence du VIH en contexte de conflit » a permis de mettre en lumière le lourd prix à payer des populations, victimes des conflits armés.

L’intervention de Sameer Sah au centre des congrès de Kigali.

Photo : Compte X IAS.

Sameer Sah, directeur des programmes au sein de l’ONG Medical Aid for Palestinians (MAP), basée au Royaume‑Uni, a dressé un tableau accablant des attaques contre les systèmes de santé dans les zones de conflit actuelles. En 2024, 3 600 attaques ont visé des structures de soins dans le monde, soit une hausse de 15 % par rapport à 2023. Plus d’un tiers de ces violences ont eu lieu en Palestine. « Il ne reste qu’une seule unité de soins intensifs », a-t-il alerté, précisant que tous les médecins spécialisés en dialyse ont été tués. Les chiffres donnent le vertige : 1 580 soignants-es tués-es, plus de 470 arrêtés-es ou détenus-es, la moitié par l’armée israélienne. À Gaza, seules 24 personnes du personnel de santé peuvent entrer chaque semaine, tandis qu’un habitant sur cinq souffre de faim extrême. « Rien n’est propre, rien n’est stérile. Imaginez les conséquences. Tout l’hôpital est plein de sang et d’insectes. » Ces conditions favorisent la propagation des infections, entravent les dépistages et la prévention, et rendent impossible la distribution de traitements essentiels comme les antirétroviraux. À cela s’ajoute la disparition des données sanitaires, qui empêche toute réponse coordonnée aux épidémies. Glaçant…

Soigner malgré les bombes : le VIH sous contrôle en Ukraine

Andriy Klepikov, directeur général de l’Alliance for Public Health en Ukraine, a dressé un état des lieux de la situation sanitaire dans son pays. Malgré la guerre, l’épidémie de VIH est restée sous contrôle, avec une cascade de soins estimée à 77-78-95, un taux encourageant dans un contexte aussi chaotique. Depuis l’invasion russe, 15 millions d’Ukrainiens-nes ont été déplacés-es, majoritairement vers l’Europe de l’Ouest (Pologne, Allemagne, Espagne, etc.). Un quart d’entre eux-elles souffrent de détresse psychologique. Le système de santé ukrainien a, lui, subi des pertes massives : plus de 2 000 structures de soins ont été détruites, pour un coût estimé à sept milliards de dollars. Face à ces destructions, des solutions mobiles et numériques ont été mises en place : 17 équipes itinérantes assurent le suivi médical dans les zones touchées, des applis de télémédecine ont vu le jour, et 26 lieux d’accueil ont été ouverts pour les populations clés et les personnes en situation de handicap. Autre avancée, le déploiement du CAB-LA (Prep injectable de longue durée d’action), qui permet de continuer à prévenir le VIH malgré les difficultés d’accès aux soins. Andriy Klepikov, a souligné qu’un accès facilité au lénacapavir (Prep injectable tous les six mois) constituerait une aide précieuse supplémentaire.

« Le VIH ne disparaît pas dans les crises, il devient invisible »

Daniela Garone, médecin et coordinatrice médicale VIH pour Médecins Sans Frontières Belgique, a mis en lumière l’impact des crises humanitaires sur la prise en charge du VIH. En 2024, plus de 300 millions de personnes ont été touchées par des conflits, avec une hausse de 50 % des cas de violences sexuelles et des attaques répétées contre les structures de santé. La situation est particulièrement critique dans des pays comme la République démocratique du Congo, où la guerre dans le Nord-Kivu a fait grimper le taux de VIH à 3 %, contre 0,7 % au niveau national. La prise en charge y est très incomplète. En Centrafrique, la prévalence atteint 11,9 % dans les zones de conflit, contre 3,6 % ailleurs. Pour répondre à l’urgence, MSF mise sur des groupes communautaires mobiles. Au Mozambique, où l'organisation est présente depuis 40 ans, la réponse repose sur un réseau d’infirmiers-ères et d’agents-es de santé communautaire, dans un pays où la prévalence atteint 13,5 %. Daniela Garone a insisté : « Le VIH ne disparaît pas dans les crises, il devient invisible. »

Remerciements à Franck Barbier, responsable pôle Programmes et populations (Direction Innovations Projets, AIDES).

Pepfar sauvé (provisoirement) des coupes : l'IAS salue un sursaut politique américain

Dans un communiqué publié mercredi 15 juillet, l’IAS « salue la décision transpartisane du Sénat américain » d’exclure le Pepfar (le principal programme d’aide à la lutte contre le VIH) des coupes budgétaires de 400 millions de dollars envisagées par Donald Trump. Mais rien n’est encore joué : Sénat et Chambre des représentants doivent encore se prononcer sur le texte final, qui pourrait évoluer d’ici la date butoir. Pour la présidente de l’IAS, Beatriz Grinsztejn, ce « recul » est à mettre au crédit de la mobilisation internationale : « Pepfar est l’un des plus grands succès en santé mondiale. La pression collective a rappelé aux élus américains que leurs décisions ont un impact direct sur des millions de vies. » Mais l’inquiétude demeure. Kenneth Ngure, président de l’IAS, rappelle que « Pepfar est vital pour les communautés africaines », tout en appelant à un sursaut des États concernés : « L’Afrique doit rester maîtresse de sa réponse au VIH, avec un financement plus durable, reposant aussi sur des ressources locales. » L’IAS exhorte les dirigeants-es mondiaux-les à garantir la pérennité de ces services essentiels, clefs pour la santé globale.