L’Actu vue par Remaides : « Gestion de la Covid-19: non-lieu requis pour trois ex-membres du gouvernement, dont l’ancien Premier ministre Édouard Philippe »

- Actualité

- 27.05.2025

DR.

Par Jean-François Laforgerie

Gestion de la Covid-19 : non lieu requis pour trois ex-membres du gouvernement, dont le Premier ministre Edouard Philippe

Un non-lieu a été requis mardi 20 mai pour trois ex-membres du gouvernement, dont Édouard Philippe, dans l’enquête menée par la Cour de justice de la République (CJR) sur la gestion de la Covid-19, a annoncé mercredi 21 mai le procureur général Rémy Heitz. Explications.

En fin d’article, d’autres infos Santé/Social.

Dans cette information judiciaire pour mise en danger de la vie d’autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, l’ex-Premier ministre Édouard Philippe, l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, ainsi que son successeur Olivier Véran, sont placés-es sous le statut de témoin assisté.

Avec ces réquisitions, la perspective d’un procès s’éloigne considérablement pour ces responsables politiques, même s’il revient désormais à la commission d’instruction de la CJR de trancher. « Les investigations établissent que de nombreuses initiatives ont été prises par le gouvernement pour combattre la pandémie de Covid-19, faisant obstacle à ce que l’infraction d’abstention volontaire de combattre un sinistre soit constituée à l’encontre d’Édouard Philippe et d’Olivier Véran », a expliqué dans un communiqué Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, qui exerce les fonctions du ministère public près la CJR.

De son côté, Agnès Buzyn avait été vertement critiquée pour avoir quitté ses fonctions au début de la crise sanitaire pour devenir candidate à la mairie de Paris.

C’est finalement cette chronologie qui semble la dédouaner : le parquet général a relevé qu’elle avait quitté ses fonctions le 16 février 2020, « date à laquelle aucun sinistre au sens du code pénal n’était encore caractérisé sur le territoire national dès lors que le premier décès d’un malade contaminé en France par la Covid-19 est intervenu le 25 février 2020 ». Agnès Buzyn avait par ailleurs été, un temps, mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui. Mais elle avait obtenu une annulation en janvier 2023, devant la Cour de cassation. Le parquet général a estimé qu’il ne peut lui être reproché « aucune violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

L’information judiciaire ouverte en juillet 2020 a été menée par la CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les membres du gouvernement - Premiers ministres, ministres et secrétaires d’État ― pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle découlait de plusieurs plaintes de médecins ou d’associations dénonçant, dès le début du confinement en mars 2020 en France, le manque d’équipements de protection pour les soignants-es et la population ou encore les errements sur la nécessité ou non de porter des masques.

En bref, d'autres infos Santé/Social

Fin de vie : les députés-es approuvent les conditions d’accès au droit à l’aide à mourir

Après trois jours d’âpres débats, les députés-es ont approuvé mardi 20 mai l’ensemble des conditions requises pour qu’une personne malade puisse être éligible au droit à l’aide à mourir, avant d’entamer les discussions sur les contours de la procédure pour la demander. L’article, qui prévoit cinq conditions cumulatives, a été adopté par 164 voix pour et 103 voix contre (l’opposition venant surtout de la droite et de l’extrême-droite). D’abord l’âge, la personne doit avoir atteint au moins 18 ans. Des amendements de députés-es LFI, pour permettre à des mineurs-es malades, à partir de 16 ans et avec le consentement de leurs parents, de faire une demande, ont été rejetés. Ensuite, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Pour l’auteur et corapporteur de la proposition de loi, le député Olivier Falorni, le droit à l’aide à mourir « doit s’inscrire dans une prise en charge globale » de soins, que seule une résidence stable permet. La troisième condition prévoit que la personne soit atteinte « d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée » ou « terminale ». La notion de « phase avancée » questionne depuis plusieurs semaines les députés-es, certains la jugeant trop floue. Le gouvernement a fait adopter un amendement calqué sur une définition retenue par la Haute Autorité de santé (HAS), caractérisant la « phase avancée » par « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ». Quatrième condition, la personne doit « présenter une souffrance physique ou psychologique » qui est « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne » lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. La dernière condition prévoit que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Les députés-es ont rejeté des amendements visant à pouvoir tenir compte de directives anticipées. Après l’adoption de l’article-clé établissant les cinq conditions, les députés-es ont enchaîné avec l’examen d’un autre article, définissant la procédure de demande d’aide à mourir. Les députés-es ont souhaité préciser que la demande faite par le-la patient-e au médecin soit exprimée « par écrit ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. » « Il y a une unanimité dans cet hémicycle des différents groupes qui souhaitent effectivement qu’on puisse mieux formaliser la demande et que cette demande soit écrite. Pour autant, nous savons tous qu’effectivement, il peut y avoir des personnes qui, en raison de leur état de santé, ne sont pas en capacité d’écrire », a déclaré la ministre de la Santé Catherine Vautrin à l’origine de l’amendement adopté. Pour confirmer ce changement, l’article dans son ensemble doit encore être adopté. Le vote sur l’ensemble du texte, en première lecture, est prévu le mardi 27 mai. Plus de 1 264 amendements restent à étudier.

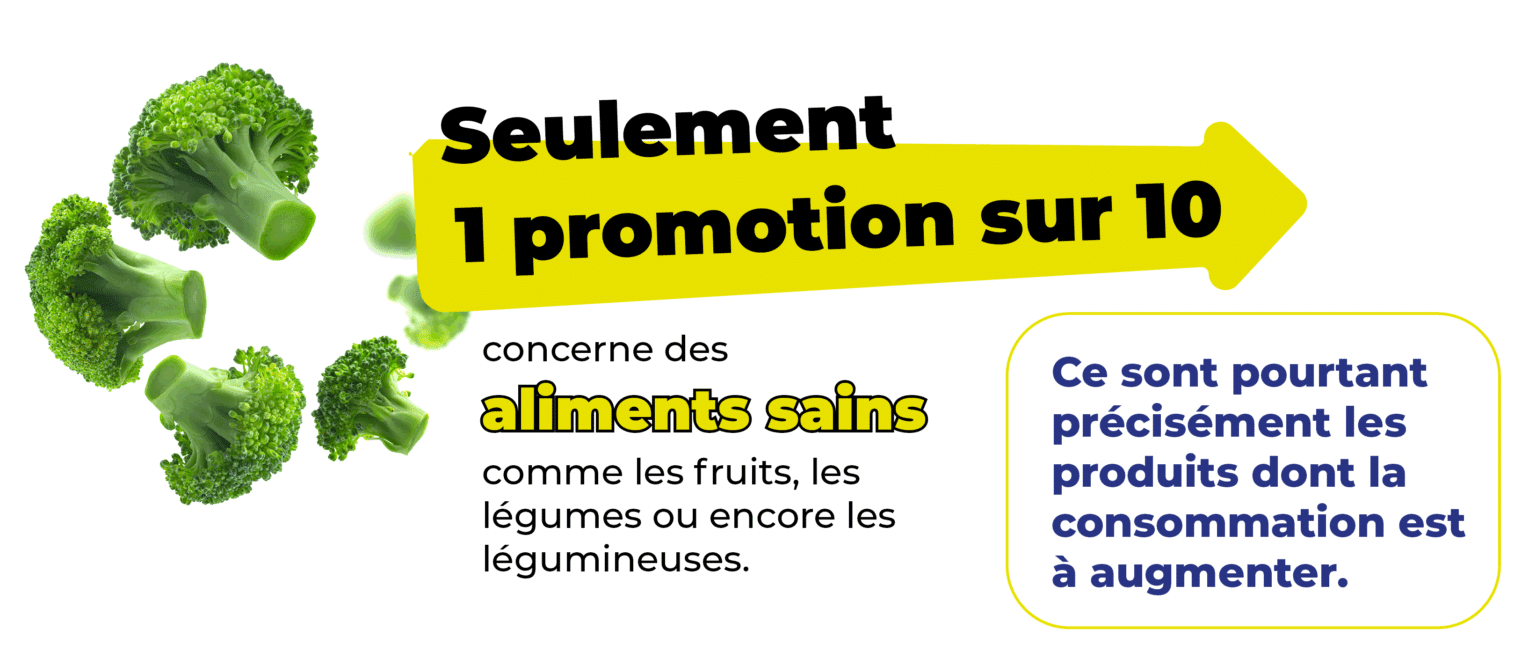

Promos alimentaires : l’enquête qui prouve que les supermarchés bradent notre santé

Le doute n’est plus permis : dans les supermarchés, les promotions censées permettre de faire des économies poussent surtout à acheter des aliments mauvais pour la santé. C’est ce que révèle une enquête conduite par plusieurs ONG (Foodwatch France, le Réseau Action Climat, France Assos Santé, la Fédération Française des Diabétiques, la Confédération Syndicale des Familles, l'Union nationale des associations familiales et le Collectif National des Associations d'Obèses). Elles ont passé au crible près de 5 000 promotions. « Seule, une sur dix porte sur des aliments sains », indiquent les résultats. « Dans un contexte d’opacité sur les prix de notre alimentation, ces pratiques qui poussent à consommer des produits en contradiction totale avec les recommandations de santé publique doivent cesser. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui une pétition ciblant les principaux distributeurs. Nous exigeons que la grande distribution garantisse au moins 50 % de promotions sur des produits de qualité, à des prix accessibles », explique un communiqué commun.

Selon l’étude, la majorité des 4 726 promotions proposées par Carrefour, Coopérative U, E. Leclerc, Intermarché et Lidl ne passe pas le crash test « santé » des recommandations du Programme National Nutrition Santé et de Santé publique France. En effet :

- seules 12 % des promotions portent sur des aliments sains et durables, dont la consommation est à augmenter comme les fruits, les légumes ou les légumineuses, et que les Français-es ne consomment pas suffisamment ;

- deux tiers des promotions (66 %) concernent des produits trop gras, trop sucrés, trop salés dont il faudrait limiter la consommation, comme les boissons sucrées, la charcuterie ou les biscuits et gâteaux industriels ;

- les 22 % des promotions restantes s’appliquent à des produits que les repères alimentaires officiels ne considèrent pas comme des produits dont la consommation est « à augmenter » ou « à réduire »;

- de trop nombreuses promotions incitent à surconsommer en achetant en grande quantité puisque 40 % des promotions proposent d’acheter en lot ou « 2+1 offert » pour des produits à fortement limiter selon les recommandations santé.

Les ONG attendent des enseignes qu’elles montent à 50 % minimum la part de promotions pour des produits que le Programme National Nutrition Santé recommande de consommer davantage ― fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque non-salés, céréales complètes, huiles de colza, de noix et d'olive ― ainsi que la part des produits biologiques (hors ultra-transformation) pour que ces derniers représentent au moins 10 % de l’ensemble des produits en promotion.

Plus d’infos ici.

Dengue, chikungunya, Zika : Faire attention aux piqûres de moustiques

Un plan de surveillance renforcée de la dengue, du chikungunya et du Zika en France hexagonale a été lancé. A cette occasion, les autorités sanitaires rappellent l’importance de se protéger des piqûres de moustiques. Chaque année, le 1er mai marque le début de la période renforcée de surveillance des arboviroses (maladies transmises du moustique à l’homme), telles que la dengue, le chikungunya et le Zika, en France hexagonale, et de mise en œuvre des « mesures de lutte anti vectorielle par les autorités sanitaires ». Ce dispositif permet d’identifier et de surveiller étroitement la circulation de ces virus sur le territoire hexagonal. Le moustique tigre est désormais présent dans 84 % des départements de l’Hexagone. Introduit en métropole en 2004, le moustique tigre (Aedes albopictus) continue son expansion rapide. Au 1er janvier 2025, il est implanté dans 81 départements, soit 84 % des départements de l’Hexagone. Les départements nouvellement colonisés en 2024 sont la Marne, la Haute-Marne et la Haute-Saône. Ce moustique est vecteur des virus de la dengue, mais aussi du chikungunya et du Zika. En 2024, la France métropolitaine a enregistré un nombre record de cas de dengue, tant importés (contractés lors d’un séjour en zone tropicale) qu’autochtones (contractés dans l’hexagone). Depuis début 2025, Santé publique France comptabilise déjà plus de 1100 cas importés de dengue et plus de 900 cas importés de chikungunya.

Ces éléments rappellent l’importance d’adopter les bons gestes pour se protéger des piqûres, lutter contre la prolifération des moustiques et limiter la transmission des maladies. Pour limiter le risque de prolifération et d’installation du moustique, chacun doit veiller à lutter contre les gites larvaires, propices au développement des moustiques. Pour cela, il est important de supprimer les eaux stagnantes à l’intérieur et autour des habitats (les dessous de pots, les bâches, les déchets, les gouttières, etc.).

Eviter de se faire piquer, c’est se protéger et aussi éviter de transmettre la maladie

Il existe des moyens de protection individuelle, comme porter des vêtements longs et amples, utiliser des répulsifs, installer des moustiquaires.

Un moustique infecté peut, quelques jours après, piquer d’autres personnes qui seront à leur tour infectées par le virus, entrainant l’apparition de premiers cas autochtones pouvant être à l’origine d’une épidémie : il est donc essentiel de se protéger pour soi et pour les autres.

Suivre les conseils pour les personnes séjournant dans des zones à risques.

Pour les personnes voyageant et revenant d’une zone de circulation des maladies transmises par les moustiques (notamment La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais également dans les nombreux pays tropicaux), il est fortement recommandé de :

- Se renseigner avant le départ sur les maladies circulant dans les zones de destination ;

- Se protéger contre les moustiques durant un séjour dans ces zones à risque et jusqu’à trois semaines après le retour, pour éviter de transmettre une maladie à ses proches par l’intermédiaire des moustiques ;

- Être vigilant-e à l’apparition de symptômes après une piqûre de moustique

En cas de symptômes (douleurs articulaires ou musculaires, maux de tête, éruption cutanée, conjonctivite, avec ou sans fièvre) après une piqûre, il est important de consulter sans attendre un médecin en précisant avoir séjourné dans une zone où circulent les virus du chikungunya, de la dengue ou du Zika.