L'Actu vue par Remaides : Marjorie Mailland : « Il n’existe pas encore de comprimé contre les discriminations »

- Actualité

- 14.08.2025

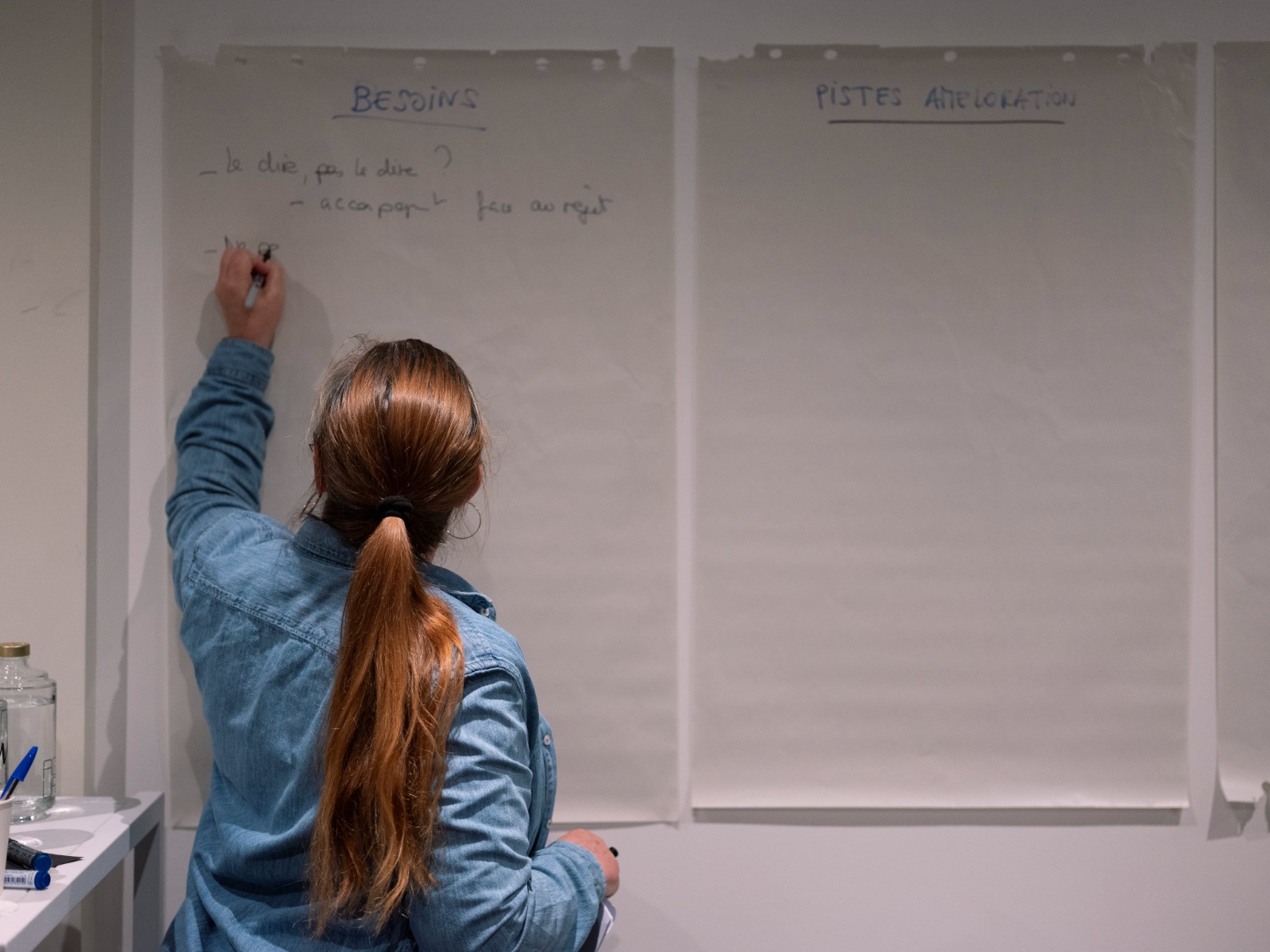

Marjorie Mailland lors des Etats Généraux des personnes vivant avec le VIH en mai 2024

Photo : Nina Zaghian

Par Fred Lebreton

Marjorie Mailland : "Il n'existe pas encore de comprimés contre les discriminations"

Les États généraux des personnes vivant avec le VIH (EGPVVIH), les premiers depuis 20 ans, se sont déroulés du 25 au 27 mai 2024 à Paris. Après plus de 40 ans d’épidémie du VIH/sida, les EGPVVIH entendaient être un « espace de dialogue créé par et pour les personnes concernées ». Un an plus tard, la rédaction de Remaides donne la parole à celles et ceux qui ont participé à cet évènement. Rencontre avec Marjorie Mailland, coordinatrice du Réseau Santé Marseille Sud.

Remaides : Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure ?

Marjorie Mailland : Je suis assistante sociale de formation et, aujourd’hui, je suis coordinatrice du Réseau Santé Marseille Sud. J’y travaille en tant que salariée depuis 2014, mais j’étais déjà impliquée en tant que bénévole et membre du conseil d’administration depuis 2004. Mon rôle au sein du réseau consiste à gérer l’association et assurer la recherche de financements et de subventions. J’interviens également dans l’accompagnement et le soutien des personnes. Le Réseau Santé Marseille Sud (RSMS) est une association créée en 1993 par des soignants, rassemble des professionnels de santé, des acteurs du secteur social à Marseille ainsi que des personnes vivant avec le vih. Nos interventions peuvent se faire en individuel, en collectif, à domicile, à l’extérieur ou au sein de notre local. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des personnes concernées, de sécuriser leur parcours de vie et de santé, de lutter contre l’isolement et la discrimination. Le Réseau propose également des actions de prévention, d’information et de sensibilisation sur les difficultés spécifiques et le vécu des personnes concernées, destinées aux professionnels, aux jeunes et au grand public.

Remaides : Il y a un an, vous avez participé aux États généraux des personnes vivant avec le VIH (EGPVVIH). Qu’avez-vous fait lors de cet événement et qu’en retenez-vous ?

C’est Sidaction qui soutient le RSMS, qui nous a sollicité pour participer à ce projet sur une proposition de AIDES et j’ai tout de suite accepté. J’ai notamment contribué à l’élaboration du questionnaire en amont des États généraux. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en accord avec AIDES, nous avons décidé de mobiliser des participants sur Marseille. L’équipe du RSMS a ainsi encouragé plusieurs personnes à s’y rendre. J’ai également été présente sur place, où j’ai co-animé des ateliers. Ce fut un moment particulièrement enrichissant, avec une forte affluence et des échanges très constructifs. Rencontrer autant de personnes concernées par le VIH dans un même espace était une expérience rare et marquante. L’aspect humain et le partage en face-à-face étaient essentiels. L’une des thématiques qui a particulièrement émergé des discussions était celle de la discrimination, un sujet qui a été largement abordé au cours des ateliers.

Remaides : Parmi les recommandations établies par les participants-es des EGPVVIH 2024 à destination des décideurs-es politiques, la lutte contre les discriminations est ressortie comme un enjeu majeur. Est-ce un constat partagé par le Réseau Santé Marseille Sud ? Quels types de discriminations subissent vos usagers-ères ?

Pour replacer cela dans mon parcours, j’ai commencé à travailler en 2002 dans une association de lutte contre le VIH à Marseille, le TIPI, qui était une association de santé communautaire et d’auto-support axée sur le soutien aux personnes vivant avec le VIH et/ou usagers de produits psychoactifs. J’y suis arrivée en tant que travailleuse sociale. Ce qui m’a frappée à cette époque, c’est la violence des discriminations subies par les personnes séropositives. En tant que travailleuse sociale, j’avais conscience des enjeux d’exclusion et d’isolement, mais je ne mesurais pas à quel point ces discriminations étaient profondément ancrées. J’avais naïvement supposé que la société était plus tolérante, mais en écoutant les témoignages des personnes concernées, j’ai compris qu’elles vivaient une réalité bien différente, marquée par l’invisibilité de ces injustices aux yeux du grand public. Déjà en 2005, au TIPI, j’ai pu participer à un projet porté par la Mission emploi de Sidaction sur la discrimination des personnes vivant avec le VIH dans l’emploi, et ce, jusqu’en 2012.

Par la suite, au sein du Réseau Santé Marseille Sud, nous avons pris ces problématiques très au sérieux. Dès 2014, nous avons mis en place un pôle ressources pour sensibiliser et former les professionnels, ceux en contact avec les jeunes ou les personnes concernées, afin de mieux lutter contre les discriminations. L’objectif était d’amener les décideurs à comprendre l’impact concret de ces injustices sur la vie des personnes concernées, que ce soit dans leur quotidien ou dans leurs démarches administratives et médicales. J’ai d’ailleurs approfondi cette réflexion en menant un travail de recherche sur la formation des soignants à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, car ce type de discrimination reste un problème majeur. Les États généraux ont confirmé ce constat : malgré les avancées médicales, nous sommes encore loin d’avoir résolu la question des discriminations. Aujourd’hui, l’accès aux traitements est bien assuré en France, et nous disposons d’outils médicaux très performants, mais il reste un énorme travail à faire sur l’acceptation sociale et la lutte contre la stigmatisation. Comme je le dis souvent : Il n’existe pas encore de comprimé contre les discriminations.

Remaides : La sérophobie dans les soins, notamment dans les soins dentaires, est très présente dans les témoignages des participants-es aux EGPVVIH 2024. Qu’est-ce qui pourrait faciliter une prise en charge respectueuse des personnes vivant avec le VIH et conforme à la déontologie médicale, selon vous ?

Nous recevons régulièrement des témoignages sur ce sujet. Récemment encore, une usagère nous a raconté qu’après avoir annoncé sa séropositivité à son dentiste, elle a été confrontée à une réaction proche de l’esclandre. Ce type de situation est malheureusement fréquent. Cela dit, je pense qu’il faut nuancer en précisant que la sérophobie existe dans tous les domaines des soins, mais qu’elle est particulièrement visible en milieu dentaire car c’est un des rares contextes médicaux où les personnes vivant avec le VIH sont plus enclines à faire état de leur statut sérologique. En réalité, la sérophobie est présente partout, mais elle se cristallise principalement dans les relations intimes et dans certains actes médicaux où la divulgation du statut VIH est plus fréquente. L’un des problèmes majeurs est le manque de formation des professionnels de santé sur le VIH. Par exemple, dans le cursus infirmier, la question des risques infectieux est abordée en deuxième année, mais cela se limite à un cours de deux heures. On y parle du mode de transmission du virus, mais absolument pas des discriminations subies par les personnes vivant avec le VIH, ni du fait que les soignants eux-mêmes peuvent adopter des comportements discriminants. Or, ces attitudes ont un impact considérable sur les patients, qui y sont particulièrement sensibles. Ce qui manque, c’est un véritable espace de discussion. Il faudrait pouvoir interroger les professionnels en formation sur leurs peurs, les amener à exprimer leurs représentations du VIH et les déconstruire avec des faits scientifiques. On ne peut pas simplement ignorer ces craintes et espérer qu’elles disparaissent d’elles-mêmes. Il serait essentiel d’inclure dans les cursus médicaux des études sur la discrimination des personnes séropositives, en France et dans le monde. Trop peu de soignants connaissent le principe I = I (Indétectable = Intransmissible) et encore moins le fait qu’une personne vivant avec le VIH, même avec une charge virale détectable, ne peut pas transmettre le virus par un simple contact ou un baiser. Il ne s’agit pas seulement d’expliquer le VIH d’un point de vue médical, mais aussi d’humaniser la question : parler des personnes qui vivent avec, de leur quotidien, des réalités de rejet et d’exclusion qu’elles affrontent.

Remaides : Suite aux EGPVVIH 2024, le Réseau Santé Marseille Sud a lancé un Observatoire de la sérophobie. Pouvez-vous présenter cet outil ?

Depuis longtemps, notre association s’attache à documenter et à combattre les discriminations. Le lancement de l’Observatoire de la sérophobie a été accéléré par les États généraux des personnes vivant avec le VIH, qui ont mis en lumière l’ampleur de ces discriminations et la nécessité de les visibiliser. L’Observatoire repose sur un recueil anonyme de témoignages. Nous ne demandons ni coordonnées, ni noms, afin de garantir la confidentialité des personnes concernées. Certaines questions permettent d’identifier le contexte des faits, comme : « Qui était présent ? » ou « Qui sont les auteurs des discriminations ? » (médecins, voisins, membres de la famille, etc.), mais toujours sans chercher à identifier qui que ce soit. L’objectif est de mieux comprendre où et comment ces discriminations surviennent, sans compromettre l’anonymat des personnes qui en ont été victimes. Le formulaire de témoignage est volontairement simple et accessible. Il recueille des informations essentielles : la date et le lieu des faits, le contexte, une description de la situation, et éventuellement la réaction de la personne victime. Nous pouvons aussi collecter des données sociodémographiques, mais sans jamais inclure d’éléments qui permettraient de lever l’anonymat. Cette démarche a aussi une vocation de plaidoyer. Grâce aux témoignages recueillis, nous pouvons interpeller les collectivités et les services concernés, en leur apportant la preuve que ces discriminations existent et qu’elles sont documentées.

Remaides : Est-il prévu de généraliser l’Observatoire de la sérophobie à l’échelle nationale ?

Oui, l’outil que nous avons créé a été pensé pour être accessible à tous et utilisé au-delà de notre réseau. L’objectif est de toucher un maximum de personnes, de documenter les discriminations et, lorsque cela est nécessaire, d’orienter localement les personnes vers des structures d’accompagnement adaptées. Nous avons développé cet Observatoire avec un informaticien afin de collecter et d’analyser les témoignages. Comme il est possible d’identifier les villes où se produisent ces discriminations, nous pouvons, avec l’accord des personnes concernées, transmettre ces situations aux acteurs locaux compétents. Cet outil permet donc non seulement de signaler ces discriminations, mais aussi de proposer des relais concrets aux victimes. L’un des enjeux majeurs de ce projet est de rappeler que la sérophobie n’est pas un problème du passé. Trop souvent, dans les discours institutionnels ou professionnels, on entend que le VIH ne poserait plus de « difficultés » en dehors de l’aspect médical. Or, les témoignages recueillis montrent que les discriminations sont encore bien réelles. Il est essentiel de documenter et de rendre visible cette réalité pour faire évoluer les mentalités et les pratiques.

Remaides : Combien de témoignages avez-vous reçu à ce jour ?

Depuis le lancement de l’Observatoire en octobre 2024, nous avons recueilli une cinquantaine de témoignages. Cependant, nous savons que remplir ce type de formulaire n’est pas une démarche facile. Pour beaucoup, ces discriminations ont été enfouies, mises de côté, et les revivre en les racontant peut être douloureux. Il y a un véritable enjeu psychologique. Le rejet, selon les circonstances, peut constituer un traumatisme profond. C’est pourquoi il est essentiel que les associations et les acteurs de terrain accompagnent les personnes dans cette démarche. Notre objectif est de faire connaître cet outil afin qu’il soit utilisé au maximum. À Marseille, par exemple, nous le diffusons dans les hôpitaux et auprès des associations partenaires. Lorsque nous en parlons, nous voyons à quel point il est important pour les personnes concernées d’être reconnues dans ce qu’elles vivent ou ont vécu. Trop souvent, elles doivent gérer seules ces situations, développer des stratégies pour y faire face, alors que c’est insupportable et injuste. Il est donc crucial de donner aux personnes concernées des outils pour se défendre et les convaincre qu’elles ne sont pas responsables des discriminations dont elles ont été victimes. Elles doivent pouvoir affirmer : « Ce n’est pas moi qui ai un problème, c’est vous qui discriminez. » Ce travail de reconnaissance et d’empowerment est fondamental pour changer les choses.

Marjorie Mailland lors des Etats Généraux des personnes vivant avec le VIH en mai 2024

Photo : Nina Zaghian