L'Actu vue par Remaides : « EACS 2025 : cap sur les traitements VIH à longue durée d’action »

- Actualité

- 24.10.2025

Visuel officiel de la conférence EACS 2025 à Paris. Crédit : EACS

Par Fred Lebreton, Marie Costa et Solenn Bazin

EACS 2025 : cap sur les traitements VIH à longue durée d'action

Du 15 au 18 octobre 2025, Paris est devenue la capitale européenne de la lutte contre le VIH en accueillant la 20ème conférence de l’EACS (European AIDS Clinical Society). Cette conférence se concentre principalement sur les dernières avancées scientifiques et cliniques dans la lutte contre le VIH. La rédaction de Remaides était sur place. Elle vous propose une sélection des temps forts et des infos clefs en deux épisodes. Second épisode.

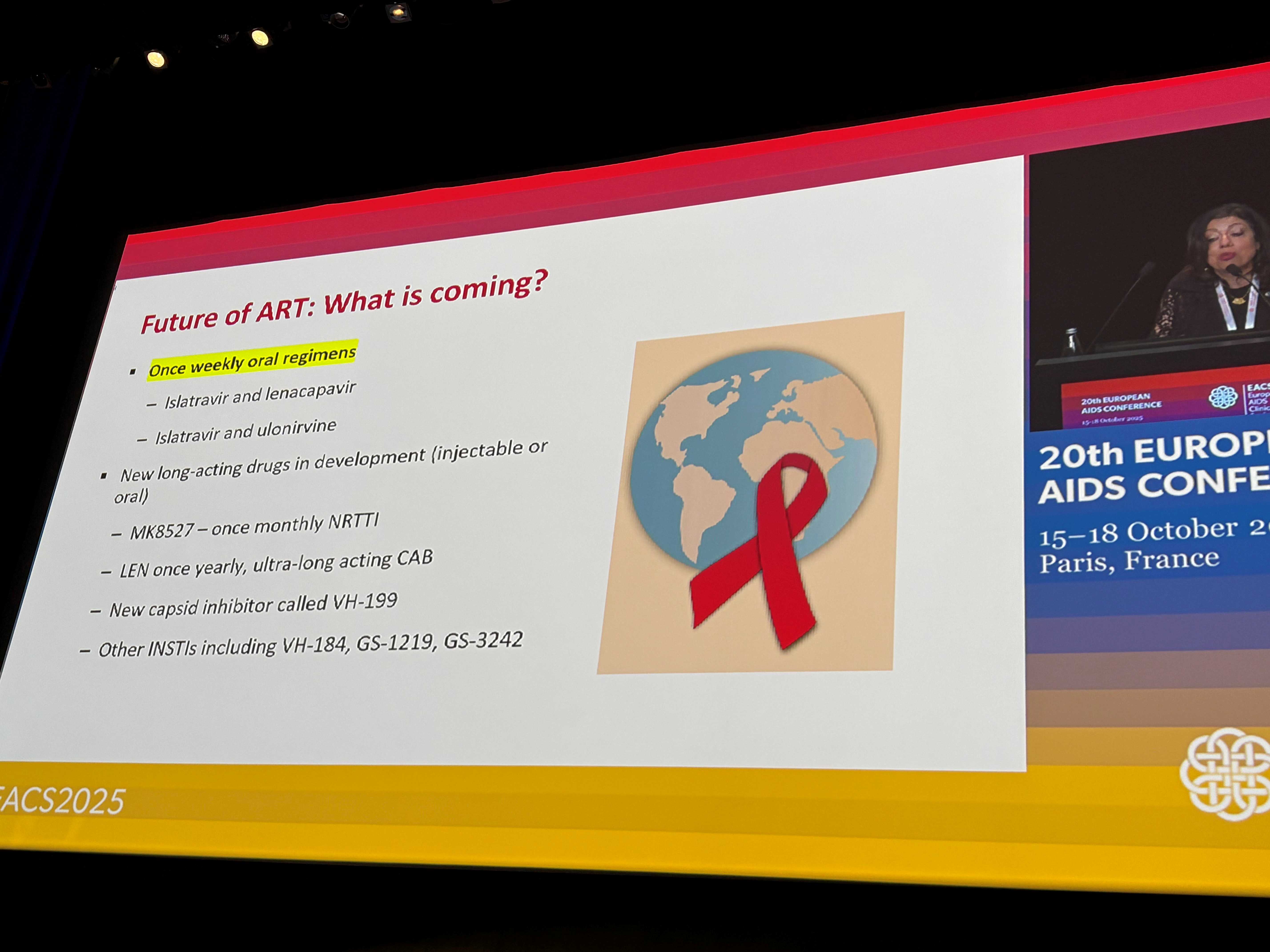

Les antirétroviraux de demain, selon Monica Gandhi

Jeudi 16 octobre 2025. Je suis dans la grande salle de plénière du Palais des Congrès, mon téléphone à la main pour prendre des photos, ma tablette pour capter le son et prendre des notes. Monica Gandhi monte sur scène. Enseignante à l'université de Californie à San Francisco (UCSF), elle dirige le Centre de recherche sur le sida UCSF-Gladstone et la clinique VIH Ward 86 (lire notre interview à ce sujet réalisée en mars dernier à San Francisco). Charismatique et souriante, Monica Ghandi semble ravie d’être là malgré quelques problèmes techniques pour lancer sa présentation. « Cela fait du bien d’être un peu en dehors des États-Unis », lance-t-elle, espiègle, avant d’entamer un retour captivant sur l’histoire des antirétroviraux, des années 80 jusqu’à aujourd’hui. À travers ses mots, c’est tout un pan de la lutte contre le VIH qui défile : les premières molécules toxiques, avec l’AZT en 1987, les trithérapies salvatrices en 1996, les traitements à prise unique, et désormais, les perspectives vertigineuses des long acting (traitements à longue durée d’action). Les prochains ARV, explique Monica Ghandi, promettent des prises plus espacées, moins d’effets indésirables, et des formulations plus simples permettant de franchir les obstacles d’accès aux soins (difficultés d’observance, par exemple). À partir de cette présentation, Remaides vous propose de passer en revue les principales nouveautés en cours d’essais cliniques.

Diapositive de la présentation de Monica Ghandi sur les ARV de demain le jeudi 16 octobre 2025. Crédit : Fred Lebreton

Lénacapavir associé à deux anticorps neutralisants (téropavimab et zinlirvimab) en injection tous les six mois

Un nouveau traitement développé par Gilead associe le lénacapavir, un antirétroviral déjà prometteur utilisé dans la prévention (Prep), à deux anticorps neutralisants à large spectre : le téropravimab et le zinlirvimab. Administrée en intraveineuse tous les six mois, cette formulation vise à remplacer les traitements oraux quotidiens actuels. Les résultats à 52 semaines d’une étude de phase 2, menée sur des personnes vivant avec le VIH dont le virus restait sensible à ces molécules, sont encourageants : la combinaison a permis de maintenir la charge virale indétectable pendant 52 semaines, avec une bonne tolérance observée. Autrement dit, le virus est resté contrôlé sans reprise de réplication significative pendant un an, avec seulement deux injections. Le développement clinique de cette nouvelle approche thérapeutique se poursuit désormais dans un essai de phase 3. Si ces résultats se confirment en phase 3, cette stratégie à longue durée d’action pourrait devenir le premier traitement complet administré deux fois par an pour les personnes vivant avec le VIH.

Lénacapavir + islatravir en un seul comprimé par semaine

Une étude de phase II, menée auprès de 52 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) montre que la bithérapie associant lénacapavir et islatravir, prise en un seul comprimé par semaine, permet de maintenir une charge virale indétectable sur le long terme. Tous-tes les participants-es avaient une infection bien contrôlée (charge virale indétectable, taux de CD4 supérieur à 350/mm³) avant de changer de traitement et donc de passer à cette bithérapie. Sur les 52 participants-es, âgés-es en moyenne de 40 ans, 19 % étaient des femmes et 65 % issus de minorités raciales ou ethniques. Après 96 semaines, aucun rebond viral n’a été observé ; 88,5 % des participants-es ont conservé une charge virale indétectable. Aucun cas de résistance n’a été détecté et les rares abandons de l’étude n’étaient pas liés au traitement. La combinaison a été bien tolérée, avec seulement 19 % d’effets indésirables légers tels que nausées ou sécheresse buccale. L’observance a atteint un niveau exceptionnel de 99,3 %. Les taux de CD4 et de lymphocytes sont restés stables, tout comme le poids des participants-es, confirmant la sécurité du schéma hebdomadaire sur le long terme. Si ces résultats sont confirmés par les essais de phase III en cours (ISLEND-1 et ISLEND-2), cette bithérapie pourrait marquer une avancée majeure : offrir, pour la première fois aux PVVIH, un traitement oral hebdomadaire.

Ulonivirine + islatravir en un seul comprimé par semaine

Autre essai clinique sur un traitement oral hebdomadaire. Une étude de phase 2b confirme l’efficacité virologique d’une nouvelle bithérapie expérimentale contre le VIH, combinant l’islatravir (ISL) et l’ulonivirine (ULO). Ces deux molécules appartiennent à des classes différentes mais partagent un avantage majeur : leur longue durée d’action, qui permettrait de passer d’une prise quotidienne à une seule prise hebdomadaire. À la 24ᵉ semaine du suivi, la charge virale des participants-es est restée indétectable, signe d’une bonne maîtrise du virus. L’islatravir, déjà connu pour sa grande puissance antivirale, a toutefois montré, à fortes doses, un effet indésirable sur les cellules immunitaires CD4, essentielles à la défense de l’organisme. Ce phénomène, appelé « déplétion lymphocytaire » (baisse des lymphocytes), s’est révélé réversible, mais nécessite une vigilance particulière. Les chercheurs-ses vont donc poursuivre les essais avec une dose d’islatravir beaucoup plus faible (2 mg par semaine au lieu de 20 mg) afin de confirmer si l’équilibre entre efficacité et sécurité peut être atteint.

Lénacapavir + cabotégravir en injections à longue durée d’action

Deux molécules à action prolongée, déjà bien connues dans la recherche contre le VIH, pourraient bientôt être associées en une seule bithérapie injectable. Le lénacapavir et le cabotégravir sont actuellement testés en combinaison dans deux essais cliniques, PALACE et LANCET. Ces études de petite taille (la première ne comptant que 38 participants-es) concernent des personnes vivant avec le VIH qui ont rencontré des difficultés à suivre leur traitement quotidien ou dont le VIH a développé des résistances. L’objectif est simple : vérifier si ces injections espacées dans le temps peuvent maintenir le virus sous contrôle sans provoquer de résistance ni effets indésirables majeurs. Les participants-es recevront les deux médicaments sous forme de comprimés ou d’injections à libération prolongée, selon différents protocoles, pendant 48 semaines. Leur charge virale, leur santé générale et leur tolérance au traitement seront surveillées de près.

GS-1720 : un nouvel anti-intégrase en un seul comprimé par semaine

Un nouvel antirétroviral développé par Gilead, le GS-1720, est testé en traitement du VIH pris seulement une fois par semaine. Cette molécule, issue de la famille des anti-intégrases, pourrait être associée au lénacapavir, un médicament à action prolongée qui agit sur la capside du virus. Le GS-1720 présente une demi-vie de près de dix jours, ce qui permettrait d’espacer considérablement les prises. Dans une étude de phase 1b menée auprès de 28 personnes vivant avec le VIH, quatre doses uniques ont été testées (de 30 à 900 mg) afin d’évaluer la tolérance et l’efficacité antivirale. Les participants-es, jamais traités-es auparavant ou sans traitement depuis au moins douze semaines, présentaient une charge virale comprise entre 5 000 et 500 000 copies/ml. Après onze jours, les résultats sont jugés prometteurs : la charge virale a diminué d’environ 2 log, soit une réduction de plus de 99 %, quel que soit le dosage. Un seul cas d’arythmie cardiaque (fibrillation auriculaire) a été rapporté, sans gravité confirmée. Cette molécule s’inscrit dans un vaste programme de recherche de Gilead sur les traitements à longue durée d’action, qui comprend également un nouvel inhibiteur de capside (GS-4182) et un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (GS-5894), tous deux conçus pour être pris une fois par semaine.

La salle des e-posters lors de la conférences EACS 2025 à Paris. Crédit : Fred Lebreton

VH-499 : un nouvel anti-capside

Le VH-499 (laboratoire Viiv) apparaît comme un sérieux candidat dans la famille émergente des traitements dits « anti-capside », c’est-à-dire des molécules qui bloquent la coque protectrice du virus, indispensable à sa multiplication. Testé chez 23 personnes vivant avec le VIH n’ayant jamais reçu de traitement, ce nouveau composé a été administré par voie orale en deux prises espacées de quelques jours. Résultat : une baisse rapide et marquée du virus dans le sang, proportionnelle à la dose reçue. La plus forte dose a permis de réduire la charge virale d’environ 99 % en dix jours, un résultat comparable à celui observé avec les traitements les plus puissants aujourd’hui. Bonne nouvelle également du côté de la tolérance : aucun effet indésirable grave, aucune anomalie biologique ni signe de résistance n’ont été rapportés. Ces premiers résultats, certes limités à une petite cohorte, confirment que le VH-499 agit efficacement et sans toxicité apparente.

VH-184 (Viiv) : anti-intégrase de troisième génération

VH-184 est un anti-intégrase de troisième génération, encore à un stade précoce de développement. Il a été testé sur 22 personnes vivant avec le VIH n’ayant jamais reçu de traitement. Pendant dix jours, les volontaires ont reçu soit une dose de 10, 50 ou 300 mg de VH-184, soit un placebo, avant de passer à un traitement standard. Les résultats de cette étude clinique de phase 2a sont encourageants : la charge virale a chuté de plus de 99 % chez les personnes ayant reçu la dose la plus élevée, avec une baisse moyenne de -2,31 log10 copies/ml. Plus la dose administrée était importante, plus la diminution du virus dans le sang était nette, laissant entrevoir un fort potentiel pour un traitement à action prolongée.

Le Pr Yazdan Yazdanpanah de l’ANRS-MIE et Soufia Bham de Coalition PLUS ont modéré la table ronde intitulée « Global public health funding cuts : a new challenge for HIV in Africa ? » Crédit : Léo Deniau

Huit mois après le gel du Pepfar, l’Afrique paie déjà le prix fort

L’annonce, en janvier 2025, du gel immédiat de l’aide des États-Unis pour lutter contre le VIH, via le Pepfar et l’Usaid, a entrainé la sidération puis la colère des activistes et des chercheurs-es. Les effets graves et immédiats pour les pays bénéficiaires de l’arrêt partiel voire total des deux programmes ont été largement dénoncés par les militants-es, notamment lors de grandes conférences internationales telles que le Croi. Vendredi 17 octobre, l’ANRS-MIE et le TRT-5 CHV ont profité de l’EACS pour organiser une session sur le sujet et faire part, huit mois après les décisions de l’administration Trump, des conséquences désastreuses de l’interruption des programmes d’accès aux traitements, au dépistage et à la prévention en Afrique.

Le Pr Yazdan Yazdanpanah de l’ANRS-MIE et Soufia Bham de Coalition PLUS ont modéré la table ronde intitulée « Global public health funding cuts : a new challenge for HIV in Africa ? ». Avant la discussion, se sont succédé sur l’estrade les quatre participants-es qui ont présenté les impacts locaux et globaux des coupes des financements publics. Harsha Somaroo, spécialiste en santé publique au National Department of Health en Afrique du Sud et Jeanne Gapiya, présidente de l’ANSS (Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida) au Burundi, ont rappelé que, dans leurs pays, la nette croissance sur ces vingt dernières années du nombre de personnes dépistées et mises sous traitement a été possible grâce aux associations locales qui survivent avec l’appui des programmes d’aides internationales. Jeanne Gapiya a clamé que leur arrêt, non seulement mettait en danger la vie de millions de personnes qui en bénéficient, mais exposait également au chômage de nombreux-ses professionnels-les de santé et agents-es communautaires qui travaillaient au plus près des personnes concernées ou touchées par le VIH.

Jeanne Gapiya, présidente de l’ANSS (Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida) au Burundi. Crédit : Léo Deniau

Romain Silhol, chercheur en épidémiologie au Imperial College de Londres, a présenté les résultats de travaux de modélisation qui présagent d’un avenir sombre : en Afrique subsaharienne, l’augmentation des nouvelles infections au VIH pourrait atteindre 300 % entre 2025 et 2030. Sur cette même période mais pour l’ensemble des pays à revenus faible et intermédiaire, ce sont quatre à onze millions de nouvelles infections qui pourraient survenir et un à trois millions de décès liés au VIH.

Cette session co-portée par l’agence de recherche et le collectif d’ONG engagés sur les enjeux de recherche thérapeutique et en santé publique visait également à informer de l’impact du désengagement international sur la recherche mondiale et la surveillance du VIH. En effet, début 2024, l’administration de Donald Trump a également décidé de cesser le financement des programmes de recherche états-uniens intégrant des questions sur le genre, les femmes, les personnes trans, les migrations, la diversité, l’équité, etc. Dans cette perspective, la recherche sur le VIH/sida sera sans aucun doute particulièrement affectée car elle mobilise une grande partie des thèmes ciblés. Michael Makanga, directeur du programme de recherche et développement Global Health EDCTP3, a appelé à la coopération des pays européens et de l’Union Européenne via le soutien et le financement d’essais cliniques et d’études en Afrique ainsi que la formation des chercheurs-es africaines.

Lors de la discussion qui a suivi les présentations, le Pr Yazdanpanah a orienté l’échange sur le sujet de nouveaux modèles d’aide aux pays à revenus faibles et intermédiaires dans la lutte contre le VIH, et plus largement dans l’aide au développement. Il s’agit d’exposer les limites du multilatéralisme et de la place des agences de santé mondiale. Mais à la prescription de davantage d’investissements nationaux dans les budgets de santé et de lutte contre les épidémies, Jeanne Gapiya a rappelé qu’il s’agissait d’un objectif politique qui ne peut s’inscrire dans un temps court. Depuis le début de l’épidémie de VIH, ce sont les associations communautaires qui fournissent le soin, l’espoir et la dignité aux millions de personnes concernées.

Le Pr Miłosz Parczewski, président de l’EACS clôture la conférence EACS 2025 de Paris entouré par ses co-chairs le Pr Jean-Michel Molina (à sa gauche) et Bruno Spire (à sa droite). Crédit : Fred Lebreton

Rendez-vous à Prague en 2027

À l’heure de clore la 20ᵉ Conférence européenne sur le sida, le Pr Miłosz Parczewski, président de l’EACS a dressé le bilan de la conférence. « Paris a été, ces quatre jours, la capitale de la science, de la communauté et de la solidarité dans la lutte contre le VIH ». Il a salué une édition record : plus de 3 100 participants-es venus-es de 103 pays, 81 sessions, 300 communications scientifiques. Il a rendu hommage aux associations « dont la voix et l’implication ont été au cœur du congrès ». La Déclaration de Paris 2025, adoptée à cette occasion, « est restée l’un des héritages durables de cette conférence ». Le professeur a insisté sur la place croissante du politique dans le débat scientifique : « Nous n’avons plus le choix. Ce n’est plus réservé aux militants. Tout le monde a parlé de politique, car c’est notre avenir qui en dépend. » Avant de passer symboliquement « la flamme communautaire » à Prague (République tchèque), ville hôte de la prochaine édition en octobre 2027, il a rappelé la filiation historique du mouvement : « Depuis les Principes de Denver en 1983, notre lutte a reposé sur la dignité et la coopération. »

Dépistage, TPE et notification des partenaires : trois leviers encore sous-exploités contre le VIH en Europe

En 2023, plus de 110 000 nouveaux diagnostics du VIH ont été enregistrés en Europe, dont plus de la moitié à un stade déjà avancé de l’infection. Pour Fiona Burns, professeure à l’University College de Londres, ces chiffres traduisent un échec collectif du dépistage : « Le test VIH doit être vu non pas comme une fin en soi, mais comme une porte d’entrée vers la prévention et les soins. » Si les outils existent, leur usage reste inégal. L’auto-dépistage et l’auto-prélèvement, de plus en plus populaires au Royaume-Uni, ont montré leur efficacité auprès des femmes et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais peinent à atteindre les jeunes, les hommes hétérosexuels et les habitants-es des zones défavorisées. Autre piste prometteuse : le dépistage « opt-out » dans les services d’urgence, déjà testé dans 34 hôpitaux britanniques. Il permet de repérer des personnes souvent oubliées du système de santé (femmes, seniors-es, personnes migrantes) et même de réintégrer dans le soin des patients anciennement diagnostiqués. Mais la prévention reste incomplète sans un meilleur accès au traitement post exposition (TPE ou traitement d’urgence) capable d’éviter jusqu’à 80 % des infections s’il est pris à temps. Or, en Europe, avoir accès à un TPE relève encore du parcours du combattant : réservé aux expositions professionnelles au sang ou aux agressions sexuelles, il peut coûter jusqu’à 1 200 euros dans certains pays. Fiona Burns plaide pour un TPE disponible dans les centres communautaires et les soins de première ligne, « sans barrières financières ni administratives ». Enfin, la notification aux partenaires, qui permet d’identifier rapidement de nouveaux cas, demeure largement sous-utilisée malgré son efficacité (5 % de tests positifs, contre 0,1 % en dépistage classique). Entre crainte de poursuites, manque de formation et confusion autour du RGPD (règlement général sur la protection des données), cette pratique reste trop rare. L’Organisation mondiale de la santé recommande pourtant une approche volontaire, sécurisée et respectueuse des droits.

Meilleure observance en Prep injectable comparé à la Prep orale

Une nouvelle analyse de l’étude américaine PURPOSE 2 confirme que les traitements injectables à longue durée d’action pourraient bien révolutionner la prévention du VIH. L’objectif était de comparer l’observance (autrement dit la capacité des participants-es à suivre correctement leur traitement sur un an) entre le lénacapavir (Len), administré tous les six mois par injection d’une part, et la Prep orale classique à base de TDF/FTC (Truvada), prise chaque jour, d’autre part. Résultat : 63 % des personnes sous Len ont maintenu leur prévention sans interruption majeure, contre seulement 37 % chez celles prenant les comprimés quotidiens. Une différence notable qui illustre combien la contrainte du « traitement de tous les jours » reste un obstacle, en particulier pour les femmes, les jeunes ou les personnes issues de minorités souvent confrontées à des freins logistiques ou sociaux. L’étude précise que les retards de visite, les injections manquées ou des taux trop faibles de médicament dans le sang expliquaient la majorité des interruptions, mais sans lien avec une mauvaise tolérance : le lénacapavir est globalement bien supporté. Ces résultats rejoignent ceux de l’étude PURPOSE 1, déjà encourageants, et renforcent l’idée qu’une injection semestrielle pourrait considérablement améliorer la continuité de la prévention, notamment dans les populations les plus exposées ou les moins à l’aise avec une prise quotidienne. Les chercheurs-ses soulignent toutefois que ces données ne couvrent qu’une année et que certaines interruptions ne doivent pas être vues comme un échec. La même approche d’évaluation sera poursuivie dans la future étude PURPOSE 5, pour confirmer sur le long terme ce potentiel tournant dans la stratégie de prévention du VIH.

En Suisse, la doxycycline confirme son efficacité contre la syphilis et la chlamydia, mais pas la gonorrhée

En plénière de clôture, le chercheur suisse David Wimmersberger a présenté les premiers résultats de l’étude DOXY-MAN, intégrée à la cohorte suisse VIH, qui a évalué la Doxypep et le vaccin méningococcique B (Bexsero) pour prévenir les IST bactériennes chez les personnes vivant avec le VIH. La Doxypep (Doxycycline post-exposure prophylaxis ou en français prophylaxie post exposition par doxycycline) est une nouvelle stratégie de prévention des IST. Elle consiste à prendre un antibiotique (la doxycycline en deux comprimés de 100 mg ou un comprimé de 200 mg) après un rapport sexuel non protégé par un préservatif (entre 24 heures et 72 heures au maximum après le rapport). L’analyse intermédiaire menée sur 266 participants-es suivis-es pendant vingt mois a montré une réduction globale de 49 % des infections après l’introduction de la Doxypep, avec une baisse significative des cas de chlamydia et de syphilis. En revanche, aucun effet n’a été observé sur la gonorrhée, malgré une légère tendance à la baisse chez les personnes vaccinées par Bexsero, sans signification statistique. Le chercheur a rappelé que ces résultats « confirment l’intérêt de la doxycycline pour réduire les infections bactériennes les plus fréquentes, mais soulignent la nécessité de stratégies complémentaires contre la gonorrhée ».