L'Actu vue par Remaides : VIH en France en 2024 : davantage de tests, mais une épidémie qui peine à reculer

- Actualité

- 14.11.2025

Crédit image : Santé publique France

Par Fred Lebreton

VIH en France en 2024 : davantage de tests mais une épidémie qui peine à reculer

Le 23 octobre dernier, Santé publique France (SpF) a communiqué les chiffres de l’épidémie de VIH en France. Selon les dernières données, l’année 2024 confirme une forte hausse du dépistage du VIH en France. Pourtant, le nombre de nouvelles séropositivités détectées reste quasi stable et les diagnostics à un stade avancé demeurent trop fréquents. La rédaction de Remaides propose un décryptage de ces données.

Le dépistage progresse nettement, porté par les tests sans ordonnance

Comme le rapporte Santé publique France (SpF), 8,48 millions de sérologies VIH ont été réalisées en 2024, soit une hausse de 13 % par rapport à 2023. La participation des laboratoires à l’enquête LaboVIH atteint désormais 88 %, améliorant la précision des estimations. La couverture reste toutefois très contrastée selon les territoires : la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe dépassent les 200 tests pour 1 000 habitants-es, quand la moyenne nationale s’établit à 124. En parallèle, le taux de positivité continue de baisser, une tendance que SpF associe à la généralisation du dépistage, laquelle augmente mécaniquement le nombre de tests réalisés auprès de personnes moins exposées. Les données de remboursement issues du SNDS (Système national des données de santé) confirment cette dynamique : 7,06 millions de sérologies ont été remboursées et six millions de personnes ont fait au moins un test en 2024. Par ailleurs, le dispositif « VIHTest » connaît une progression spectaculaire et représente désormais 20 % de l’ensemble des tests effectués (+103 % en un an). Ces tests VIH réalisés en laboratoire de ville, gratuits et sans ordonnance, pèsent ainsi fortement dans la hausse globale observée.

Franck Barbier, responsable Innovations et Programmes chez AIDES, souligne que si « le dépistage augmente, et c’est évidemment positif, l’enjeu central reste de cibler correctement les populations les plus exposées afin d’y identifier les nouvelles infections. À terme, on verra que l’épidémie non diagnostiquée diminue et que le "réservoir" des personnes à atteindre se réduit, ce qui est une bonne nouvelle. Cela crée toutefois une exigence accrue pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre le sida qui doivent affiner le ciblage, proposer la répétition du dépistage, promouvoir la Prep et aider à son accessibilité »

5 125 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024

D’après Santé publique France, 5 125 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024 en France, un chiffre issu des signalements médicaux obligatoires. L’exhaustivité de ces notifications demeure très variable selon les lieux de prise en charge : elle atteint 86 % à l’hôpital, contre seulement 37 % en ville, ce qui limite la finesse des analyses. Le taux national s’établit à 75 découvertes par million d’habitants-es, avec d’importants écarts territoriaux : la Guyane enregistre toujours les niveaux les plus élevés, suivie de Mayotte, la Martinique, l’Île-de-France et la Guadeloupe. Par ailleurs, 725 personnes testées positives dans l’année suivant leur arrivée en France connaissaient déjà leur infection ; leur nombre diminue après plusieurs années d’augmentation.

Franck Barbier rappelle que « la période post-Covid avait suscité de fortes inquiétudes sur la fragilité des données. Un important travail de réflexion a été mené, auquel AIDES a participé. L’organisation a d’ailleurs été auditée par l’ECDC, le centre européen de contrôle des maladies, parmi d’autres chercheurs-es et institutions, avec l’impulsion de SpF. L’objectif était d’obtenir des chiffres les plus fiables, permettant de définir des stratégies pertinentes et de mener des actions efficaces concertées avec médecins et chercheurs. L’amélioration de l’exhaustivité des données sur l’année écoulée est un très bon signal. Il sera crucial de maintenir ce niveau de qualité jusqu’en 2030, et que tous les acteurs de la lutte se sentent pleinement concernés par un signalement rigoureux. »

Incidence : une situation globalement stable depuis 2021

L’incidence correspond au nombre réel de personnes qui ont contracté le VIH en France en 2024. Pour estimer cette donnée, SpF distingue notamment les personnes nées à l’étranger qui ont contracté le VIH avant ou après leur arrivée en France. Ainsi, 47 % des personnes nées à l’étranger diagnostiquées en 2024 auraient contracté le VIH en France, proportion plus élevée chez les HSH, les personnes trans et les usagers-ères de drogues injectables. En excluant les transmissions antérieures à la migration, l’incidence est estimée à 3 385 nouvelles infections en 2024. Après une baisse marquée jusqu’en 2021, l’incidence s’est stabilisée, notamment chez les HSH nés en France.

Une épidémie qui diffère selon les populations

Sur la période 2012-2024, le nombre de découvertes de séropositivité a chuté de 15 %. La hausse observée après 2020, dans le sillage de la crise sanitaire, s’interrompt en 2024. Les dynamiques diffèrent toutefois selon l’origine des personnes et les modes de transmission. SpF relève, par exemple, une baisse notable chez les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger (- 10 % entre 2023 et 2024), après une progression l’année précédente. Chez les HSH nés en France, « la diminution observée depuis dix ans ne se poursuit plus depuis 2022 », indique l’agence, une stabilisation également observée chez les HSH nés à l’étranger et chez les hétérosexuels nés en France.

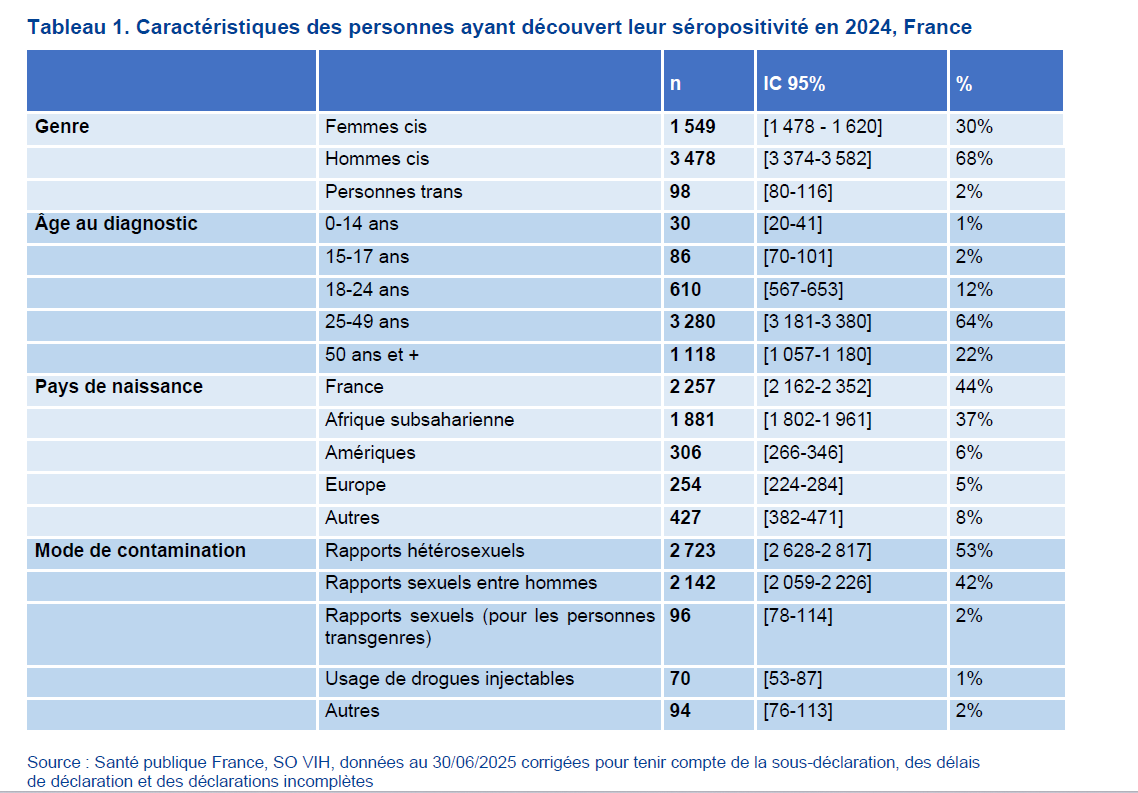

Le profil des diagnostics reste proche des années antérieures : un âge médian de 36 ans (dont 64 % entre 25 et 49 ans et 22 % âgés de plus de 50 ans), 68 % d’hommes cis, 30 % de femmes cis, 2 % de personnes trans, et 1 % d’usagers-ères de drogues injectables. Les transmissions demeurent très majoritairement sexuelles : 53 % via des rapports hétérosexuels et 42 % via des rapports sexuels entre hommes (HSH). Enfin, 53 % des personnes diagnostiquées sont nées à l’étranger, dont 37 % originaires d’Afrique subsaharienne.

À ce sujet, Franck Barbier souligne que « certaines populations nécessitent des efforts particuliers en matière de prévention. Cela implique de concevoir de nouveaux outils ou approches afin d’adapter les discours et les messages aux groupes les plus exposés. Malgré certains progrès, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), qu’ils soient nés en France ou à l’étranger, restent concernés au premier plan. Les indicateurs se sont améliorés pour ceux nés en France, mais il est essentiel de poursuivre les efforts. Pour les personnes nées à l’étranger, notamment en Afrique subsaharienne, les enjeux dépassent l’innovation et le ciblage : l’accès aux droits, aux soins et à la prévention demeure un obstacle majeur. Sans cela, il sera impossible de mettre fin à l’épidémie. »

Un quart des diagnostics surviennent à un stade avancé

Santé publique France estime que 26 % des diagnostics sont réalisés à un stade avancé de l’infection (moins de 200 CD4/stade sida), une proportion en légère amélioration depuis 2020. Les diagnostics précoces restent minoritaires (31 %), mais leur progression se confirme. Ces proportions fluctuent fortement selon les populations : les diagnostics précoces sont fréquents chez les HSH nés en France (48 %), tandis qu’ils demeurent très rares chez les hétérosexuels-les nés-es à l’étranger (14 %). Les diagnostics tardifs restent nettement surreprésentés chez les hétérosexuels-les, les usagers-ères de drogue injectables et les personnes nées hors de France.

En 2024, 719 personnes ont été diagnostiquées au stade sida, contre 937 en 2023, retrouvant ainsi le niveau observé en 2020. Parmi elles, 68 % ignoraient leur séropositivité et 13 % connaissaient leur statut sans être sous traitement. Les maladies révélatrices les plus fréquentes demeurent la pneumocystose, la tuberculose pulmonaire, la toxoplasmose cérébrale, la candidose œsophagienne, le sarcome de Kaposi et certains lymphomes.

Franck Barbier déplore que « le diagnostic à un stade avancé, c’est-à-dire au moment où le système immunitaire est dégradé, reste trop fréquent. Depuis dix à quinze ans, la proportion est globalement stable, autour de 30 %, même si une baisse apparaît cette année. Il faudra observer si une tendance durable se dessine. Le dépistage précoce concerne surtout les HSH nés en France, ce qui semble lié à un recours plus fréquent et ciblé au dépistage, où la recommandation dit « un dépistage tous les trois mois ». Ce n’est malheureusement pas le cas dans d’autres populations, où le dépistage répété et l’accès à la Prep restent insuffisants. Rappelons que la Prep ne se limite pas à un médicament : elle inclut un ensemble de services : vaccinations, accompagnement en santé sexuelle, dépistage répété du VIH et des IST. L’an dernier, on s’inquiétait d’un possible palier concernant le nombre de diagnostics au stade sida. La baisse observée cette année est rassurante, mais doit se poursuivre pour refléter réellement les progrès thérapeutiques. »

Environ 9 675 personnes ignorent toujours leur séropositivité

Selon Santé publique France, 9 675 personnes vivaient avec le VIH sans le savoir, fin 2024, contre 10 756 personnes un an plus tôt. La majorité sont des personnes hétérosexuelles (59 %). Le délai médian entre l’infection et le diagnostic s’établit à 1,7 an, retrouvant son niveau d’avant la pandémie. Il reste court chez les HSH et les personnes trans, mais demeure bien plus long parmi les hétérosexuels-les nés-es à l’étranger, pouvant atteindre près de trois ans. Chez les personnes migrantes ayant contracté le VIH avant leur arrivée en France, le diagnostic intervient en médiane cinq mois plus tard. Dans ce contexte, Franck Barbier salue le fait que « l’épidémie non diagnostiquée baisse de 10 % en un an, passant de 10 700 à 9 700 personnes : c’est encourageant. Il faudrait toutefois que ce rythme se maintienne sur les prochaines années, ce qui reste incertain. Un autre indicateur clé est le délai entre l’infection et le diagnostic. Certaines populations sont diagnostiquées assez précocement, ce qui est positif pour leur santé et pour réduire les risques de transmission. D’autres, en revanche, découvrent leur séropositivité beaucoup trop tard, perdant ainsi des chances précieuses. Là encore, l’enjeu repose sur le dépistage ciblé et répété, ainsi que sur l’accès à la Prep. »

Objectif « trois 95 » : la France frôle la cible

La « cascade des trois 95 », c’est la feuille de route mondiale fixée par l’Onusida pour arriver, enfin, à mettre fin au VIH comme menace de santé publique :

- 95 % des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut, car sans dépistage, pas de prise en charge ;

- 95 % de celles diagnostiquées doivent être sous traitement, car le traitement protège la santé et bloque la transmission du VIH ;

- 95 % des personnes traitées doivent avoir une charge virale indétectable, condition essentielle pour garantir le principe I = I (Indétectable = Intransmissible).

Pour l’année 2023, dernière année analysée pour la cascade française, Santé publique France estime que :

- 94,1 % des personnes vivant avec le VIH étaient diagnostiquées,

- 96,2 % d’entre elles sous traitement ;

- 96,9 % avaient une charge virale indétectable.

« Même si cet objectif venait à être atteint, cela ne signifierait pas pour autant la fin de l’épidémie de VIH », souligne Franck Barbier. « Depuis que l’objectif 3 x 95 a été fixé par l’Onusida, il est clair que d’autres conditions doivent être réunies pour mettre fin à l’épidémie. L’une d’elles est la réduction des discriminations, indispensable pour encourager le dépistage, l’accès aux soins et l’adhésion au traitement. On pourrait également parler d’un cinquième pilier : l’accès à la Prep pour celles et ceux qui en ont besoin. Aujourd’hui, seule la moitié des HSH éligibles y accède, et les taux sont encore plus faibles chez les personnes originaires d’Afrique subsaharienne, les femmes, ou dans certains territoires comme la Guyane. » Et Franck Barbier de conclure : « De nombreux efforts restent à fournir, sur les trois piliers initiaux comme sur ces deux dimensions supplémentaires, pour espérer atteindre un jour la fin de l’épidémie. »

La France est donc à un cheveu de l’objectif international « 95–95–95 » et un effort supplémentaire doit être fait sur le dépistage… à condition de dépister les bonnes personnes ! Le Pr Gilles Pialoux avait déclaré, il y a quelques années, lors d’un congrès VIH que la France était championne pour dépister les personnes séronégatives. Il faut voir derrière ce trait d’ironie une certaine réalité. Alors que les pouvoirs publics diminuent drastiquement les financements aux associations de la lutte contre le VIH, il leur est demandé dans le même temps d’aller vers les personnes les plus éloignées des soins pour leur proposer dépistages, Prep et Tasp pour celles qui ont contracté le VIH. Cette équation sera difficilement tenable sur le long cours…